共感力の高いお子さんは、相手の気持ちを深く理解し、思いやりを持つすばらしい特性を備えています。しかし、その敏感さゆえに学校生活で困難を感じることもあります。この記事では、共感力の高い子どもが直面しやすい課題と、その特性を活かしながら健やかに成長するための方法を、最新の研究や専門家の意見を交えて詳しく解説します。

共感力とは何か

共感力とは、他者の感情や状況を理解し、共に感じる能力を指します。これは認知的側面(他者の感情を理解する)と情動的側面(他者の感情を自分も感じる)から構成されます。この能力は、人間関係づくりに大事な力です。

共感力の発達とその意義

共感力は、生まれつきの特性と環境、両方が関係しています。親や教師が共感的な態度で接することで、子どもの共感力はさらに高まるとされています。例えば、親が共感力を持って子どもに接すると、その子どもも共感力を育みやすくなることが、25年以上にわたるアメリカの研究でわかっています。

共感力の高い子どもが直面する課題

共感力の高い子どもは、他者の感情に敏感であるがゆえに、以下のような課題に直面することがあります。

- 感情的な負担: 周囲の人々の感情を強く感じ取り、ストレスを抱えやすい。

- 自己主張の難しさ: 他者を優先するあまり、自分の意見や感情を抑えてしまう。

- 社会的な疲労: 人間関係においてエネルギーを多く消耗し、疲れやすい。

他人の気持ちに寄り添える力は、大人になってからも大きな武器となります。しかし、学校生活の中で時に躓いたり、しんどさを感じたりすることがあるかもしれません。

🔗「子どもの共感力を伸ばす!今すぐ試せる具体的アプローチ10選」

共感力の高い子どもはこんなところが素敵

まず、共感力が高い子どもが持つ素晴らしい面を見ていきましょう。

①困っている友達を助けられる

「誰かが悲しんでいたら放っておけない」、そんな心の優しさは本当に貴重です。学校では、クラスメイトが困っているときに自然とサポート役になることが多いでしょう。その結果、「頼りになる存在」として周囲に認められることもあります。

②チーム活動での調整役

例えば、運動会や文化祭の準備など、グループでの活動で仲間同士がぶつかったとき、共感力の高い子どもは冷静にみんなの意見を聞いて調整役になることができます。

③リーダーシップにもつながる

相手の気持ちを理解しようとする姿勢は、信頼されるリーダーとしての資質にもつながります。目立たない形でも、周囲からの信頼が自然と集まるのです。

🔗「子どもの気持ちを代弁する10のシチュエーション!共感育児の秘訣」

共感力が高いとこんなことでしんどさを感じるかも

一方で、共感力の高い子どもたちが学校生活で躓きやすい場面もあります。

①友達のトラブルに巻き込まれる

場面: 友達同士のケンカやいじめを止めようとして、逆に自分が板挟みになったり、標的にされる。

対処法:

- 「その場で助けられないときは、先生や大人に相談することも優しさの一つだよ」と伝える。

- 家庭で「どう思ったのか」「そのとき何ができたと思うか」を話し合い、自分の感情を整理する習慣をつける。

- 気になることがあれば、早めに担任の先生に相談する。(家庭訪問や個人懇談など、機会を捉えて伝えておくと安心です。)

②自分の気持ちを抑えすぎる

場面: 他人を優先するあまり、自分の意見を言えなかったり、ストレスをため込む。

対処法:

- 「自分の気持ちも大切だよ」と、自己主張する練習を家庭でしてみる。

- 簡単な言い方でいいので、「私はこう思う」を伝える方法を具体的に教える。

③批判に敏感になりすぎる

場面: 周囲の言葉に敏感で、ちょっとした意見でも深く気にしてしまう。

対処法:

- 「誰にでも間違いはあるよ。それを直すことで成長できるんだ」とポジティブな考え方を伝える。

- 批判された経験を家庭で共有し、「次はどうしようか」と前向きな解決策を一緒に考える。

私も嫌だったことあるなぁ!と、親の体験談を話すのもいいですね。失敗をどうやって克服したか、今だったらどうするかなぁ?など、「失敗してもやり直せる」ことを伝えていきたいですね。

共感力を伸ばしながら自己肯定感を高める方法

共感力は、生まれつきの特性だけでなく、育て方や環境によっても伸ばすことができます。共感力を生かしながら、子どもが自分を大切にできるように育てていきましょう。

1. 成功体験を増やす

家庭や学校で、小さな成功を積み重ねることで、自信がつきます。

- 例: 家庭で家事を手伝ったら、「ありがとう、本当に助かったよ」と具体的に感謝を伝える。

2. 感情を言葉にする練習をする

「今日、学校で何があった?」と子どもに聞き、「嬉しかったこと」「悲しかったこと」を話してもらう習慣を作りましょう。毎日同じタイミングで聞くと、それ自体が負担になることがあるので、聞きすぎも注意です。

3. 他人との境界線を教える

「自分にできること」と「できないこと」を区別することも大切です。例えば、「全部を助けなくてもいいんだよ」と伝えるだけでも心が軽くなります。

4. 安心できる居場所を作る

家庭や地域で、子どもが安心して自分を表現できる環境を用意しましょう。例えば、ボランティア活動や趣味の集まりに参加するのもおすすめです。学校以外の居場所がいくつかあるといいですね。

優しい子に育ってほしいなら「相手の気持ちを考える経験」を積めるような環境づくりを

| 方法 | 具体例 |

|---|---|

| 親が共感的な態度を示す | 「悲しかったね、一緒に考えよう」など共感の言葉をかける |

| 感情を言葉にする | 「今日はどんな気持ちだった?」と感情を振り返る |

| 相手の立場で考える経験を増やす | 「お友達はどう思ったかな?」と問いかける |

| 優しさを見える形で伝える | 「手伝ってくれて嬉しかったね!」とフィードバックする |

| 思いやりのある本を読む | 『ちょっとだけ』『わたしのせいじゃない』などを読む |

| 助け合いの経験を積む | 兄弟の世話、ボランティア、動植物の世話をする |

| 無理に優しさを押しつけない | 「自分の気持ちも大切にしていいよ」と伝える |

自己肯定感アップ!我が子に合った「ほめ方」がわかる!

伝え方コミュニケーション検定

共感力や思いやりが高いお子さんの個性は将来、大きな力になります。学校生活でしんどいなと思うこともあるかもしれません。子どもが他人を思いやる姿を見たら、「すごいね」「優しいところが素敵だよ」と具体的に褒めてあげてください。その言葉が子どもの自己肯定感を育て、ますます魅力的な人間へと成長させるでしょう。お子さんの共感力は、きっと学校や社会で多くの人を幸せにします。まずはその特性を大切にしながら、親子で一歩ずつ歩んでいきましょう!

🔗年齢別おすすめ絵本ガイドはこちら📚✨

👉 0歳から5歳までの絵本選び完全ガイド【発達に合わせたおすすめリスト付き】

📌 絵本選びに迷ったらこちら!

年齢ごとの発達に合わせたおすすめ絵本とその特徴をわかりやすくまとめました。

「この年齢にはどんな絵本がいいの?」という疑問もすっきり解決!

tupera tuperaさんの人気作品もたっぷり紹介中です♪

💡 「こんな行動も気になる?」シリーズ記事

🔗 子どものやりがちな謎行動シリーズ①ティッシュをひたすら出し続けるのはなぜ?

🔗子どものやりがちな謎行動シリーズ②ドアを無限開け閉め

🔗子どものやりがちな謎行動シリーズ③おもちゃを並べるだけで遊ばないのはなぜ?

「うちの子もやってる!」と共感したら、ぜひシェアやコメントで教えてください!

✅ほかにも育児に役立つヒントが満載!絵だから直感的にわかる

『絵でわかる子どもの心理シリーズ』お母さんが一番大きく描かれるのはなぜ?

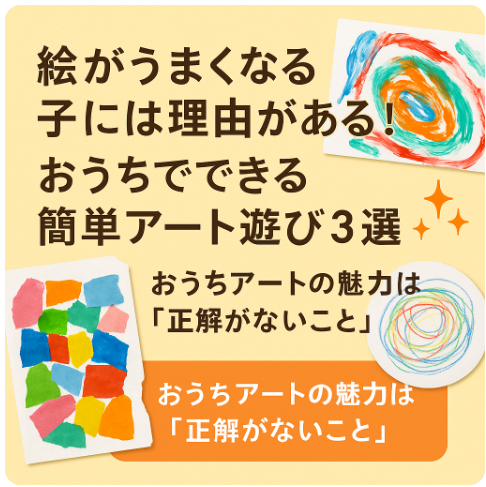

✨ 子どものアート活動に興味がある方へ! ✨

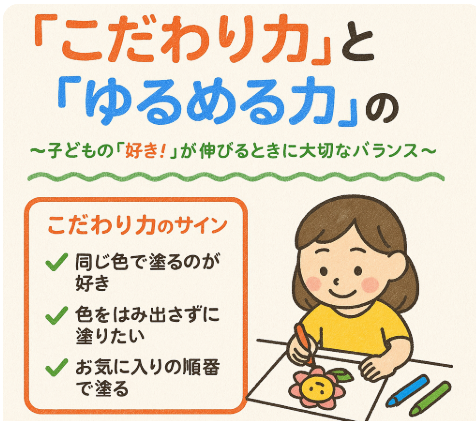

「絵がうまい子の特徴と伸ばし方」や「自由な造形活動が絵の上達につながる理由」など、気になるテーマを詳しく解説!

また、発達段階ごとの絵の変化や、よく使う色からわかる子どもの性格についても紹介しています。

🎨 子どものクリエイティブな才能を伸ばしたい方へ!

📌 「子どもが同じものを描き続けるのはなぜ?」

📌 「子どもの絵に隠されたサインとは?発達・感情・才能の見分け方」

📌 「子どもの創造力を伸ばす5つの方法」

📌 「得意を伸ばす親の関わり方」

お子さんの才能を引き出すヒントが満載! ぜひチェックしてみてください✨

次に読むべき記事

「叱らなきゃ」と思い込む必要がなくなり、親も心に余裕が生まれる共感育児>>>

おえかき お母さんの絵 お母さんの絵が笑っていない お母さんの絵怖い お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描き お絵描きの心理 くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 友達が小さい 友達の絵が小さい 同じ絵を描く 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 工作 工作嫌い 工作苦手 想像力 正解がない遊び 残酷な絵 筆圧 筆圧が弱い 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 造形 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理

Share this content:

itti-blogをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

7 thoughts on “共感力の高いお子さんの個性を伸ばすには?”