1. HSC(敏感な子ども)とは?

HSC(Highly Sensitive Child)とは、人一倍繊細で感受性が強い子どものことを指します。約5人に1人がHSCといわれており、以下の4つの特徴が見られます。

HSCの4つの特徴(DOES)

- 深く考える(Depth of Processing):物事をじっくり考え、理解が深い

- 過剰に刺激を受けやすい(Overstimulation):音や光、人混みに敏感

- 共感力が高い(Emotional Reactivity):人の気持ちに強く影響される

- 細かいことに気づく(Sensitivity to Subtleties):小さな変化にすぐ気づく

2. HSCの子どもの特性とよくある悩み

HSCの子どもは、周囲の刺激を敏感に受け取るため、以下のような悩みを抱えがちです。

- 大きな音や人混みが苦手 → 運動会やお祭りなどで疲れやすい

- 感情が豊かで影響を受けやすい → 映画や本の内容に強く共感し、涙もろい

- 失敗を恐れ、慎重になりがち → 新しいことに挑戦するのをためらう

3. HSCの強みと才能を伸ばす方法

HSCの子どもは、感受性の高さを活かせる環境で力を発揮します。親ができるサポートを知り、強みを伸ばしましょう。

HSCの強み

- 想像力が豊か → 絵や文章を書くのが得意

- 共感力が高い → 人の気持ちを理解し、優しく接する

- 集中力がある → 興味のあることに没頭できる

- 問題解決能力がある→深く考える性質により、物事の本質を見抜き、斬新な解決策を見つける

- 観察力が鋭い→他の人が気づかない細かいことに気づく

- 誠実で責任感がある→物事に真剣に向き合い、細部までこだわるため、任された仕事を丁寧にこなす

才能を伸ばすサポート

- 安心できる環境を整える:静かな場所で集中できる時間を作る

- 成功体験を増やす:「頑張ったね」「あなたの意見が素敵だね」と認める

- 感受性を活かせる習い事を選ぶ:絵画・音楽・読書・動物とふれあう活動など

4. HSCの子どもに向いている職業とは?

HSCの子どもは、大人になっても繊細さを活かせる職業で活躍できます。

HSCの子に向いている職業の例

- 共感力を活かす:カウンセラー・教師・保育士

- 創造力を活かす:アーティスト・作家・デザイナー

- 集中力を活かす:研究職・プログラマー・職人

5. HSCが普段の生活で困りやすいことチェックリスト

大きな音や騒がしい環境が苦手

大きな音や騒がしい環境が苦手

- チャイムや運動会のピストル音でビクッとする

- 人混みやショッピングモールの雑音で疲れる

- 家族の大きな声が気になって落ち着かない

- 服のタグや縫い目がチクチクして気になる

- 靴下の縫い目が当たると違和感があり履きたがらない

- 汗や濡れた感触が気になり、すぐに着替えたくなる

- 先生に注意されると「嫌われたのかな…?」と不安になる

- 友達が怒っていると、自分のせいかもしれないと気にする

- 楽しみにしていた予定が変わるとパニックになる

- かけっこや試合など「勝ち負け」に強いストレスを感じる

- 授業中に先生に指されると緊張しすぎて答えられない

- テスト前に「100点取らなきゃ…」と自分を追い込んでしまう

- 友達と少しケンカしただけで、ずっと落ち込む

- 映画や絵本の悲しいシーンを何日も思い出して涙が出る

- 親に叱られると、必要以上に自分を責めてしまう

- 学校や習い事で刺激が多いと、帰宅後にぐったりする

- 友達と長時間遊ぶと、途中で1人になりたくなる

- 休日にずっと外出していると、機嫌が悪くなる

- 悲しいニュースを聞くと、心が重くなる

- 友達が悲しんでいると、自分のことのように落ち込む

- 周囲の空気を読みすぎて、自分の気持ちを後回しにしてしまう

- 授業中にいろいろな音や匂いが気になり、集中できない

- 予定が詰まっていると、イライラしたり泣きたくなったりする

- 何かを決めるとき、選択肢が多すぎると混乱してしまう

HSCの特性を理解し、安心できる環境を作ることで、毎日を過ごしやすくできます。

6. 親ができるサポート方法

HSCの子どもが自信を持って成長できるように、親ができるサポートを紹介します。

環境づくりのポイント

- 無理に人混みに連れ出さない(静かな環境を確保)

- 感情を受け止める言葉がけをする(「大変だったね」と共感する)

- リラックスできる時間を作る(お絵描き・読書など)

7.HSCよくある困りごとへの対応方法

✓新しい環境に不安を感じる

✓初めての幼稚園や習い事で、なかなか中に入れず泣き出してしまう

対応方法:

- 事前に環境を体験させる(例:一緒に園庭を見に行く)。

- 初日は短時間で切り上げるなど、徐々に慣らす工夫をする。

- 子どもの気持ちを言葉にして共感する(例:“ちょっとドキドキしているんだね”)。

✓遊びの中で友達とトラブルがあり、すぐに泣き出してしまう

対応方法:

- 「泣かないで」と言わず、まずは気持ちに寄り添う。

- 子どもが何を感じたのかを聞き、それに対して共感を示す。

- 解決方法を一緒に考える時間を作る。

✓他人の気持ちに過剰に影響を受ける

✓友達が悲しいと、自分も同じように悲しくなり、学校で集中できない

対応方法:

- 感情の影響を受けやすいことを「悪いこと」と捉えない。

- 他人の感情と自分の感情を分ける練習をする。

- 深呼吸や「自分の心に戻る時間」を作る習慣を教える。

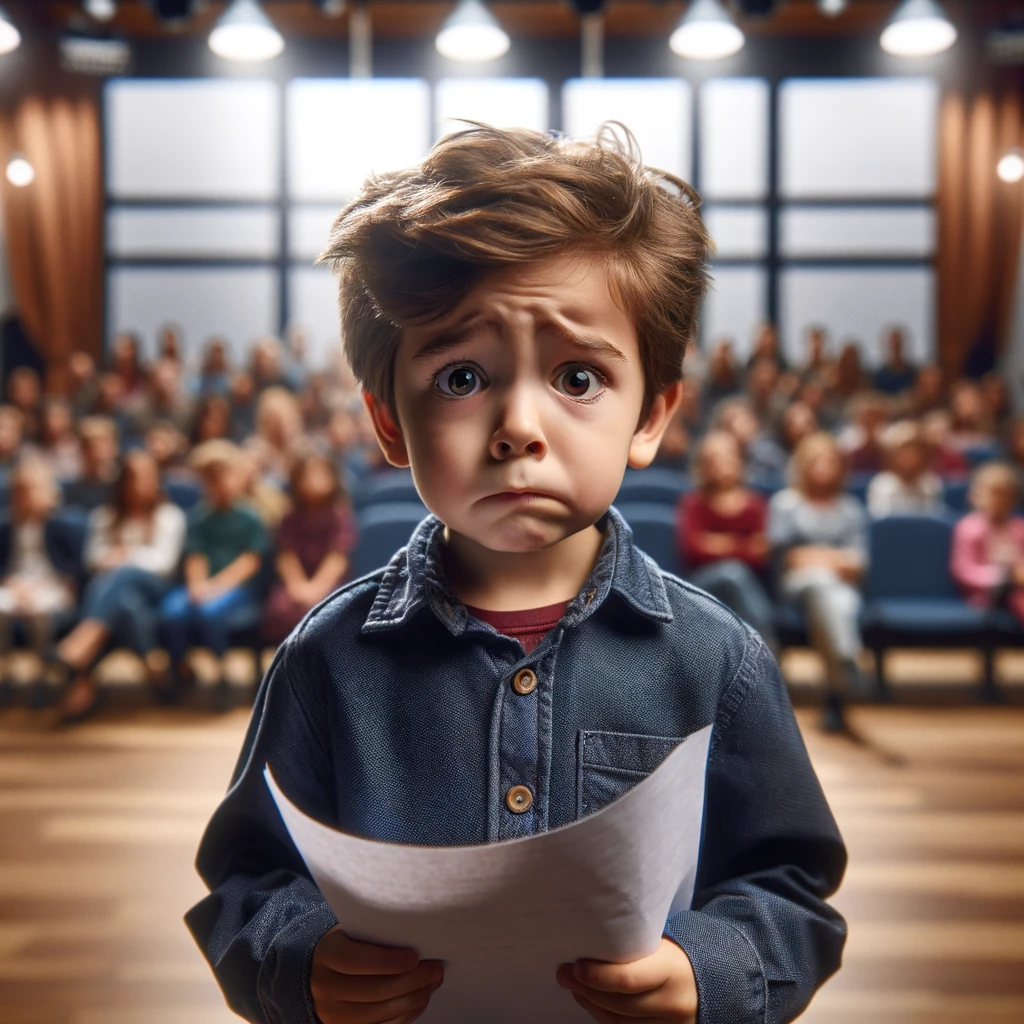

✓失敗を恐れる

✓学校の発表会や試験で「間違えたらどうしよう」と不安になり、取り組めない

対応方法:

- 失敗が成長の一部であることを伝える。

- 小さな成功体験を積ませる。

- 結果よりも努力を認める言葉をかける。

HSCの子どもが学校生活でしんどいと感じることリスト

- 大きな声や騒がしい教室の音がつらい

- 強い光やカラフルな装飾が気になって集中できない

- 体育館や廊下のざわめきが苦手

- クラスメイトの小さな表情の変化が気になってしまう

- 誰かが怒られていると、自分のことのように感じる

- 友達が悲しんでいると、同じように落ち込んでしまう

- 予定外の出来事があると混乱してしまう

- グループ活動で、うまく意見を言えずに疲れる

- 運動会や発表会など、大勢の人の前に立つと極度に緊張する

- 小さな失敗でも強く落ち込む

- 先生や友達に嫌われたかも…と気にしてしまう

- 家に帰ると、学校での出来事を思い出してモヤモヤする

HSCの子どもが安心できるサポートの工夫

静かな場所での休憩時間を設ける

先生に「しんどい時のサイン」を伝えておく

感情を言葉にする練習を日常の中で取り入れる

無理に「みんなと同じ」にさせず、自分のペースを尊重する

HSCの子どもへの短期的&長期的な声掛け

HSCの子どもにとって、親の声掛けは安心感につながる大切な要素です。

その場しのぎの言葉ではなく、 「今の気持ちに寄り添いながら、将来も見据えた声掛け」 を意識すると、自己理解や成長につながります。

短期的な声掛け(今、困っていることへの対応)

短期的な声掛け(今、困っていることへの対応)

- 「すごく考えてしまうよね。○○ちゃんは優しいから、つい自分のせいかなって思っちゃうんだね。」

- 「今日は悲しい気持ちでいっぱいになったね。でもね、気持ちはずっと同じじゃないよ。時間がたつと、違う景色が見えてくることもあるよ。」

- 「ちょっと1人になりたい気分かな?静かなところでゆっくりしていいよ。」

- 「おうちの中でも落ち着ける場所を決めておくといいかもね。どこが安心できるかな?」

- 「みんなの気持ちが分かるってすごいことだけど、○○ちゃんの気持ちも大事だよ。今日はどんな気持ちだった?」

- 「頑張りすぎなくても大丈夫だよ。○○ちゃんが心地よくいられることが大切だからね。」

- 「いっぱい頑張ったね。今はちょっと休憩しようか。」

- 「疲れたときは、心が落ち着く音や好きなものに触れるといいよ。○○ちゃんはどんなことをするとホッとする?」

長期的な声掛け(将来に向けてのメッセージ)

長期的な声掛け(将来に向けてのメッセージ)

- 「お母さんもね、1人になりたいときはよく海を見に行ってたよ。波の音を聞いてると、心が落ち着くんだ。」

- 「1人の時間は、ただボーッとするだけじゃなくて、自分を整える時間なんだよ。心の中を片付けたり、新しいアイデアが浮かんだりする時間なんだ。」

- 「○○ちゃんは、人の気持ちに寄り添える優しい子だね。とても素敵なことだよ。でもね、悲しい気持ちを全部自分で背負わなくてもいいんだよ。」

- 「感情を大切にするってすごく素敵なこと。でも、ずっと持ち続けると苦しくなっちゃうからね。時々、風に流してあげよう。」

- 「○○ちゃんは、相手の気持ちを感じ取るのがとっても上手だよね。それってね、大人になってもすごく役に立つ力だよ。」

- 「でもね、周りに合わせすぎると○○ちゃん自身が苦しくなっちゃうこともある。 ‘私はどうしたいかな?’ って、自分の気持ちも聞いてあげてね。」

- 「○○がどんな気持ちでも、お母さんは○○の味方だよ。無理しなくていいよ。」

- 「正直ね、周りがどう思うかなんてどうでもいいんだよ。○○が ‘こうしたい’ って思うことを大事にしてほしいな。」

- 「○○は優しいから、 ‘こうしたほうがいいかな?’ って周りを気にしちゃうよね。でもね、一番大事なのは○○の気持ちだよ。」

- 「周りのことを考えられるのはすごいこと。でもね、○○が ‘本当はこうしたい’ って思ってるのを我慢するのはもったいないよ。」

- 「もし ‘どうしよう’ って思ったら、お母さんに言ってね。一緒に考えよう。」

- 「全部1人でがんばらなくていいよ。○○のことはお母さんがちゃんとわかってるからね。」

まとめ

まとめ

HSCの子どもは、周囲の影響を受けやすく、敏感だからこそ疲れやすいですが、 その繊細さや共感力は「才能」 でもあります。

短期的な声掛けで安心感を与えながら、長期的な視点で「自分らしく生きる力」を育んでいけるといいですね

HSCと感受性が強いの違い

HSC(Highly Sensitive Child)とは?

「人一倍敏感で、周囲の刺激を強く感じ取りやすい気質」の子どもを指します。

D.O.E.S.の4つの特性

D.O.E.S.の4つの特性

- Depth of Processing(物事を深く考える)

- Overstimulation(刺激を受けやすい)

- Emotional Reactivity and Empathy(感情の反応が強く、共感しやすい)

- Sensitivity to Subtleties(些細な変化に敏感)

「感受性が強い」とは?

例:音楽やアートに感動しやすい、物語や映画で涙もろい、他人の感情に強く影響を受けやすい など

HSCと感受性が強いの違い

| 特徴 | HSC | 感受性が強い |

|---|---|---|

| 概念 | 気質(生まれ持った特性) | 性格の一部や感情の傾向 |

| 敏感さの対象 | 音、光、におい、人の気配などの「刺激全般」 | 心の動きや情緒的な出来事が中心 |

| 反応の強さ | 日常生活に支障が出るほど過敏に反応することもある | 心が動かされやすいが、生活に影響が出にくい場合が多い |

| 共感 | 強く共感し、相手の気持ちを深く感じ取る | 共感はするが、過度に引きずらないこともある |

サポートのポイント

- 刺激が強すぎる場面では、落ち着ける時間や空間を確保する

- 気持ちが高まりやすいので、リラックスできるルーティンを作る

- 子どもの気持ちに寄り添い、「そのままでいいよ」と安心感を与える

「うちの子はHSCかも?」「感受性が強いだけ?」と迷ったときは、 子どもの特性に合わせた声かけや関わり方を意識してみると、 親子ともに気持ちが楽になるかもしれません。

8. まとめ

HSCの子どもは、繊細さゆえに生きづらさを感じることもありますが、その特性を理解し、適切にサポートすることで、才能を伸ばすことができます。

共感力を伸ばしながら自己肯定感を高める方法>>>

感情を受け止めてもらう経験が、子どもの自己肯定感を育てます>>>

おもちゃ おもちゃサブスク おもちゃ選び方 お母さんの絵 お絵描き お絵描きの心理 お食事エプロン くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ 創造力 同じ絵を描く 子どもと一緒 子どもと楽しむ 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの心理 子どもの才能 子どもの残酷な絵 子どもの特徴 子どもの絵 子育て 工作 工作嫌い 工作苦手 想像力 正解がない遊び 気になるお絵描き 筆圧 筆圧が弱い 筆圧が強い 絵 育児 育児グッズ 育児用品 色塗り 色鉛筆 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 1歳おすすめおもちゃ

Share this content:

itti-blogをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

1 thought on “【HSCとは?】敏感な子どもの特徴と才能を伸ばす方法”