子どもが気持ちを言葉にできないとき、どう寄り添う?

「なんとなく嫌だ」「どうしても悲しい」

子どもが自分の気持ちをうまく言葉にできなくて、ぐずったり怒ったりしてしまうんだろうなと感じることはありませんか?これから言葉をたくさん覚えて、自分の気持ちを言葉にできるようになるのでしょうけれど、「今」子どものために何かしてあげられることはないかな?と思っている方へ。

そんなときは、物語の力を借りると、子どもの心に寄り添いやすくなりますよ。

この記事では、物語を通じて共感力を育む方法を紹介します。

物語が子どもの心に与える影響とは?

1. 物語が共感力を育てる理由

昔から、日本では『竹取物語』『浦島太郎』などの物語を通じて、価値観や人の気持ちを学ぶ文化が根付いていました。物語を読むことで、子どもは登場人物の気持ちを疑似体験し、「他の人の気持ちを想像する力=共感力」を養います。

また、心理学の観点からも、物語を活用したカウンセリングやアートセラピーが注目されています。

2. データが示す「物語」の効果

文部科学省の「子どもの読書活動に関する全国調査(2022年)」によると、幼少期から物語に親しんだ子どもほど、

✅ 他者への思いやりが強い

✅ 自己表現力が高い

といった傾向があることが分かっています。

物語には、子どもの感情整理や社会性の発達を促す力があるのです。

子どもは、自分の感情をそのまま言葉で表現するのが難しいことがあります。しかし、物語を通じて似たような感情を経験するキャラクターを目にすると、自分の気持ちを「キャラクターに重ねて」感じられるようになります。また、物語の中でキャラクターが困難を乗り越えたり、周りに助けられたりする姿を見ると、子どもは次のようなことに気づき、ホッとします。

- 自分の感情を肯定してもいいんだ。

- こんなふうにしてみると気持ちが楽になるかも。

- 親や周りの人に頼っていいんだ。

昔話や物語って「子ども向けの娯楽」と思われがちですが、実はすごく大事な役割を果たしていることがわかりますね。子どもが物語の登場人物に共感することで、感情を整理したり、人の気持ちを考えたりする力が育つ。

それに、自己表現力が高まるっていうのも面白い!物語を通じて「こんな考え方もあるんだ」って気づけるから、言葉の引き出しも増えるのかもしれませんね。

🔗完璧じゃなくていい!子どもの気持ちに寄り添うためのシンプルな心構え – itti-blog

【実践】子どもの気持ちをほぐす「物語共感」の3ステップ

1. 子どもの気持ちをそっと見守る

まずは、子どもの様子を観察しましょう。 「どうしたの?」と無理に聞くのではなく、そばにいて安心感を与えることが大切です。

2. 気持ちに寄り添う物語を選ぶ

子どもの感情に合った物語を選ぶことで、気持ちを整理しやすくなります。

| 子どもの気持ち | おすすめの絵本 |

|---|---|

| 失敗して落ち込んでいる | 『ぼくのニセモノをつくるには』(ヨシタケシンスケ) |

| 悲しみを感じている | 『ちいさなあなたへ』(アリスン・マギー) |

| 怖さや不安を感じている | 『スイミー』(レオ・レオニ) |

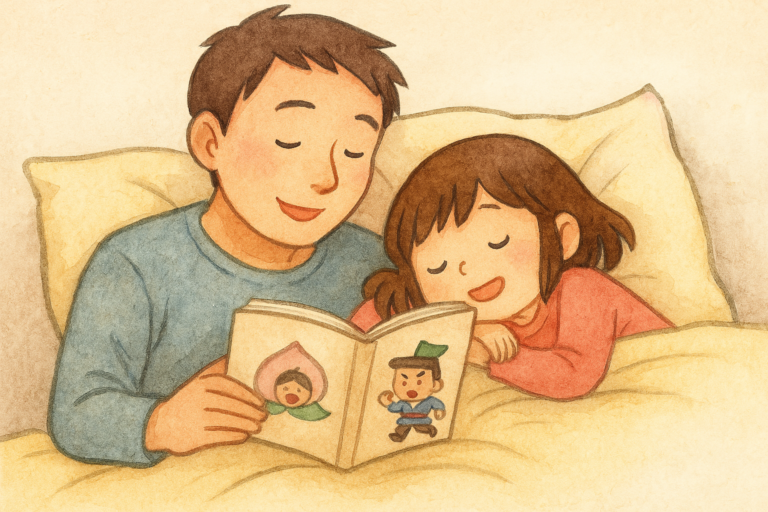

3. 一緒に物語を楽しむ

ただ読み聞かせるだけでなく、

👶 「この子はどう感じているのかな?」と一緒に考える

👶 「ママも小さい頃こうだったよ」と共感を示す

といった工夫で、親子の会話が増え、気持ちを表現する力が育ちます。

🔗子どもをスムーズに動かす!「やってほしい方向に自然と導く方法」✨ – itti-blog

親が気をつけたいポイント

✅ 押しつけない ←これ大事!

「これを読めば元気になるよ!」と無理強いするのは逆効果。

✅ 会話の主役は子ども

子どもの感想をすぐ聞きたくなりますが、じっくり心の中で感じている時間も大事です。「どう感じた?」と聞くより、「ここ面白かったね!」と軽く話題を振ると、自然に感想を話しやすくなります。

とはいえ、「何かあったときに本で対処する」より、「普段から物語に触れておくことで、自然と感情を表現できる子に育つ」ほうが、ずっと楽しいし、子どもにとっても負担がないと筆者は考えています。

本って、困ったときの「解決策」じゃなくて、もっと日常的な「心の栄養」みたいなものだから、悲しいときだけ悲しい本を読むんじゃなくて、普段からいろんな感情に触れられる読書環境をつくるほうが大事。

たとえば、

📖 おもしろい本を読んで「こういう楽しいこともあるよ!」って知る

📖 ちょっと切ない話を読んで「こういう気持ち、あるよね」って共感する

📖 冒険ものを読んで「チャレンジするってかっこいい!」って感じる

って感じで、日々の読書が「感情の経験値」になっていくのが理想かもしれません。

「対策に追われる育児」じゃなくて、「物語を通じて自然と心が育つ育児」ができたら最高ですね。

🔗家族の絵を描くときの心理|子どもの気持ちを読み解くヒント – itti-blog

子どもの感情整理におすすめの絵本や物語

1. 「ぼくのニセモノをつくるには」(ヨシタケシンスケ)

テーマ:自己表現の難しさ

主人公が「自分そっくりのニセモノ」を作ることで、自分が何を好きで何が嫌いなのかを考えていく物語。言葉でうまく伝えられない気持ちを、楽しく考えるきっかけに。

2. 「スイミー」(レオ・レオニ)

テーマ:困難に立ち向かう力

小さな魚が仲間と力を合わせて大きな敵に立ち向かうお話。怖い思いをしている子どもにも、勇気を与える一冊です。スイミーだけみんなと色が違って最初は仲間とはぐれちゃう。でも、その違いが最後には大きな強みになるっていうのがまたいい話。

怖い思いをしている子に「大丈夫!」って言うんじゃなくて、「怖いことがあっても、工夫したり仲間と協力したりすれば乗り越えられるかもよ」って伝えられるのがスイミーの良さ。自分の違いを受け入れながら、たくましく生きていくスイミー、かっこいい!

3. 「ちいさなあなたへ」(アリスン・マギー)

テーマ:親の無償の愛

親が子どもに向ける愛情が詰まった物語。読み聞かせながら「どんなときもあなたを大切に思っているよ」という気持ちをそっと伝えられます。この本、読みながら親のほうが泣きそうになります。シンプルな言葉なのに、グッとくるものがある。子どもも、まだ言葉でうまく表現できなくても、じーんとした感じは伝わるのか、この本を読んだ後にふわっと優しい雰囲気になります。親子で気持ちがほぐれる時間というか、「大好きだよ」って改めて伝えられる時間になる感じ。こういう本って、「何かを教えよう」っていうよりも、一緒に感じることが大事なんだろうなと。

まとめ

物語は、子どもの心をほぐし、気持ちを言葉にする手助けをしてくれます。しかし、子どもの気持ちに寄り添う時間を作るのは、親にとっても負担がかかることかもしれません。だからこそ、そんな時間はきっと宝物になります。「言葉にならない気持ち」があっても、それを受け止めようとする親の姿勢は、子どもにとって何よりの安心感です。どうか無理をせず、あなたのペースで。親子で一緒に、物語の世界を楽しめますように!

📚 関連記事 🔗「子どもが大喜び!おすすめ絵本10選📚✨」

🔗「年齢別 絵本の選び方とおすすめ本【言葉・感情・想像力を育てる】」

💡 今日から試せる!

📖 子どもと一緒に絵本を読んでみる

🗣️ 物語のキャラクターについて話してみる

「どんな気持ちかな?」と考える時間が、子どもの心を豊かに育てます!

🌟 もっと子どもの心を知りたい方へ!

🔗「子どもの才能の伸ばし方」

🔗「子どもに共感するための会話術」

📢 子どものクリエイティブな才能を伸ばすヒントをもっと知りたい方へ!

🔗「子どもがずっと同じものを描くのはなぜ?」

🔗「子どもの絵に隠されたサインとは?発達・感情・才能の見分け方を読む」

🔗 「子どもの創造力を伸ばす5つの方法」

🔗 「得意を伸ばす親の接し方」

📢 関連記事:絵でわかる子どもの心理シリーズ ①~⑦

🔗絵でわかる子どもの心理シリーズ⑤「ペットが主役!」

🔗絵でわかる子どもの心理シリーズ⑥「手が異常に大きい!」

「叱らなきゃ」と思い込む必要がなくなり、親も心に余裕が生まれる共感育児>>>

自宅に居ながらスマホの動画視聴で、履歴書に書けるコミュニケーションの資格がとれる。 学んだその日から使って役立つ実践的なメソッド。自己肯定感アップ!我が子に合った「ほめ方」がわかる!

伝え方コミュニケーション検定

おえかき お母さんの絵 お母さんの絵が笑っていない お母さんの絵怖い お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描き お絵描きの心理 くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 友達が小さい 友達の絵が小さい 同じ絵を描く 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 工作 工作嫌い 工作苦手 想像力 正解がない遊び 残酷な絵 筆圧 筆圧が弱い 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 造形 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理

Share this content:

itti-blogをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

45 thoughts on “子どもの気持ちがわかる!物語を使った共感力の育て方”