「あれ?なんで名前だけこんなに大きいの?」

「昨日はちゃんと書けてたのに、今日はまた鏡文字に…?」子どもが書いた文字を見て、つい首をかしげてしまったこと、ありませんか?

実は、そんな“ちょっと不思議な書き方”には、ちゃんと理由があります。文字の大きさや形、間違い方には、そのときどきの心の動きや成長のサインが隠れていることも。

元教員の目線から、文字に表れる子どもの心理や、親としてできる関わり方を、やさしく解説していきます。

「なんでこんな字を書くの?」という“謎行動”が、今日から少しあたたかく見えるかもしれません。

1. 文字の大きさに表れる心理

子どもの文字を見ていると、名前だけ異常に大きかったり、逆にものすごく小さく書いたりすることってありませんか?

▶ 大きな字を書く子ども

子どもが名前を大きく書くのは、「自分を認めてほしい!」「ここにいるよ!」という自己主張の表れ。特に幼児期は、自分の存在を周囲にアピールするために、大きな文字を書くことが多くなります。

✅ 自分の存在をアピールしたい!

→「ここにいるよ!」と自己主張したい気持ちが強い子が、大きく書く傾向に。

✅ 達成感を感じたい!

→「こんなに大きく書けた!」と自分の成長を実感している可能性も。

✅ 単純に楽しい!

→ まだ筆圧やバランスをうまく調整できず、書きたいように書いたら大きくなっただけ、ということも。

▶ 小さな字を書く子ども

反対に、字が小さい子は慎重派の可能性が。恥ずかしがり屋だったり、失敗したくない気持ちが強かったりする子は、小さな文字を書きがちです。また、集中力が高く、丁寧に書こうとするあまり、字がどんどん小さくなることも。

✅ 慎重派で失敗したくない!

→「間違えたらどうしよう」と思いながら書いている子は、つい小さめに。

✅ 自信がない?

→ 「これで合ってるかな?」と不安な気持ちの表れかも。

✅ 書くことが目的じゃない!

→ 名前を書くのが面倒で、できるだけ小さくサッと終わらせようとしている可能性も。

先生が「この子の性格が出てるね〜」と言う理由

子どもの文字には、その子の個性がしっかり表れることがよくあります。

大きく書く子は活発で元気いっぱい、小さく書く子は慎重で几帳面……など、

普段の様子と文字の特徴がリンクしていると、先生も「やっぱり!」と感じることが多いようです。

2. 鏡文字は成長の証!

「さっきまでは普通に書けてたのに、急に左右逆になった…」 こんな経験がある方も多いのでは? 鏡文字は、脳の発達と深い関係があります。

▶ 鏡文字が起こる理由 幼児期の子どもは、まだ「左右」の概念が定着していません。特に、ひらがなやカタカナの「さ」「ち」「ろ」「レ」など、左右対称に見える文字は逆向きになりやすいもの。

これは脳が空間認識を発達させている証拠で、自然な現象です。小学校低学年ごろには自然と減っていくので、過度に心配する必要はありません。

3. ひらがな・カタカナの混乱

ひらがなでは書けるのに、カタカナになると迷子!

ひらがなとカタカナが混ざったり、「シ」と「ツ」など似た文字を間違えたりすることもよくあります。これは、「文字の形と音を一致させる力」がまだ発達途中だから。大人にとっては簡単に思える違いも、子どもにとっては大きなハードルです。

カタカナを覚えるのに苦戦する場合の理由として考えられるのが……

✅ 似たような形が多くて混乱する

→ シとツ、ソとン問題に苦しむ子、多発!

「シ」と「ツ」、「ソ」と「ン」の違いは、子どもにとって混乱しやすいポイント!OKラインの角度は、一般的には30〜45度くらいの傾きが目安とされています。

- 「シ」と「ツ」 → 「シ」は斜めの線が ゆるやか(30度くらい)、「ツ」は 急(45度以上)

- 「ソ」と「ン」 → 「ソ」は ゆるやか、「ン」は 急

ただ、フォントや手書きのクセによって多少違っても、文脈で判別できるかが大事なポイントです。

✅ 曲線が少なくて、書きにくい

→ ひらがなに比べてカクカクした形が多いので、書き慣れていないとバランスが取りづらい。

✅ 書く機会が少ない

→ ひらがなは名前や日常でよく使うけど、カタカナって意外と書く機会が少ないので、なかなか身につかない。

カタカナを楽しく覚えるには、好きなキャラクターの名前を書いてみたり、

シール遊びやカード遊びを取り入れたりすると、楽しく練習できますよ! 😊

「どっちがどっち?」となる時期

カタカナを学び始める時期は、「ひらがなの応用」として覚えようとするため、似た形が混ざってしまうことも。似た形のものをペアで覚えると効率的です。

✅ 例:「あ」→「ア」、「き」→「キ」、「へ」→「ヘ」

特に似ているものは「同じ仲間!」と意識すると覚えやすいです。

間違えながら覚えていくのが、成長の証ですね!

🔗カタカナ練習A4バージョン

▶ 親ができるサポート

- ゆっくり音読しながら一緒に書く

- 文字カードや絵本で楽しく学ぶ

- 「間違いではなく、成長の途中」と捉える

番外編:短い鉛筆が好きな小学生😂

✅ めちゃくちゃ短くなっても使い続ける(もはや指でつまんで書いてる)

✅ キャップをつけて長さ調整(でもズレて書きにくい)

✅ 短くなった鉛筆を並べて満足げに眺める(コレクション化)

✅ 親が「そろそろ新しいの使ったら?」と言っても「まだいける!」と拒否

✅ 筆箱の中が短い鉛筆だらけになってる(むしろ長い鉛筆のほうがレア)

✅ 「一番短い鉛筆でちゃんと書けるか」挑戦しがち

✅ なぜか短い鉛筆のほうが「相棒感」がある

最後まで使い切る精神、なんだか愛おしいですよね…😂✨

🔗兄弟の絵が全然違うのはなぜ?性格や心理がわかる絵の特徴 – itti-blog

4. まとめ:文字の書き方を通して成長を見守ろう

文字の大きさや書き間違いには、それぞれ子どもの成長のサインが隠れています。

大人から見ると「なぜ?」と思うことも、実は発達の途中段階でよくあること。焦らず温かく見守りながら、楽しく文字に触れる機会を増やしていきましょう。

🔗筆圧が弱いor強い? 子どもの文字トレーニングに役立つ成長サポート法 – itti-blog

💡 「こんな行動も気になる?」シリーズ記事

🔗 子どものやりがちな謎行動シリーズ①ティッシュをひたすら出し続けるのはなぜ?

🔗子どものやりがちな謎行動シリーズ②ドアを無限開け閉め

🔗子どものやりがちな謎行動シリーズ③おもちゃを並べるだけで遊ばないのはなぜ?

「うちの子もやってる!」と共感したら、ぜひシェアやコメントで教えてください!

✅ほかにも育児に役立つヒントが満載!絵だから直感的にわかる

『絵でわかる子どもの心理シリーズ』お母さんが一番大きく描かれるのはなぜ?

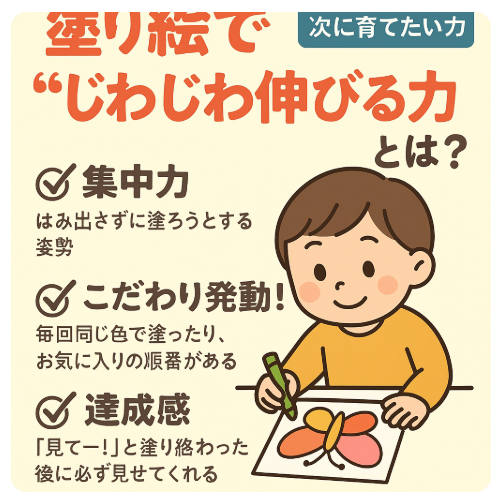

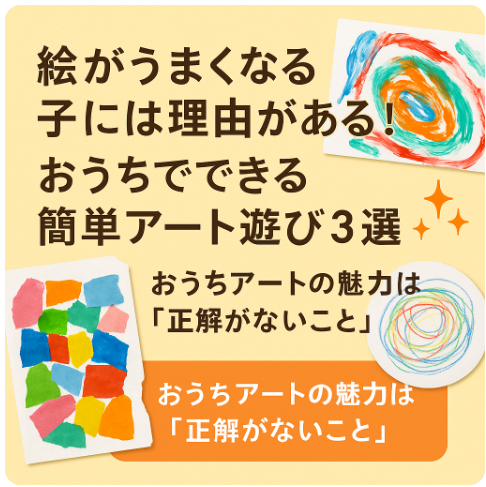

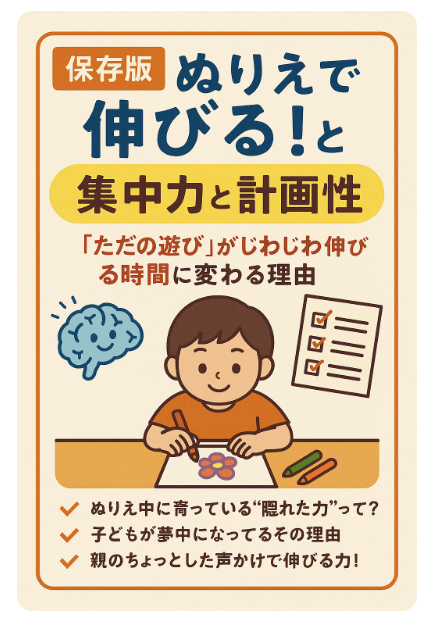

✨ 子どものアート活動に興味がある方へ! ✨

「絵がうまい子の特徴と伸ばし方」や「自由な造形活動が絵の上達につながる理由」など、気になるテーマを詳しく解説!

また、発達段階ごとの絵の変化や、よく使う色からわかる子どもの性格についても紹介しています。

🎨 子どものクリエイティブな才能を伸ばしたい方へ!

📌 「子どもが同じものを描き続けるのはなぜ?」

📌 「子どもの絵に隠されたサインとは?発達・感情・才能の見分け方」

📌 「子どもの創造力を伸ばす5つの方法」

📌 「得意を伸ばす親の関わり方」

お子さんの才能を引き出すヒントが満載! ぜひチェックしてみてください✨

次に読むべき記事

「叱らなきゃ」と思い込む必要がなくなり、親も心に余裕が生まれる共感育児>>>

おえかき お母さんの絵 お母さんの絵が笑っていない お母さんの絵怖い お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描き お絵描きの心理 くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 友達が小さい 友達の絵が小さい 同じ絵を描く 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 工作 工作嫌い 工作苦手 想像力 正解がない遊び 残酷な絵 筆圧 筆圧が弱い 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 造形 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理

Share this content:

itti-blogをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

1 thought on “子どもの文字が大きい・小さい・鏡文字…?書き方に隠れた“成長サイン”を見逃さないで”