「読み聞かせ、やらなきゃ…」と毎日プレッシャーを感じていませんか?

実は、“読まなきゃ”ではなく“読んで楽しい”と感じる時間が、子どもの心を豊かに育てます。

この記事では、「なぜ子どもは絵本が好きなのか?」という心理の面から、親子で楽しく続けられる読み聞かせの工夫やコツをお伝えします。

忙しい日でも、たった1ページでOK!気負わず心を育てるヒント、ぜひ参考にしてください。

🔍 なぜ子どもは絵本が好きなの?

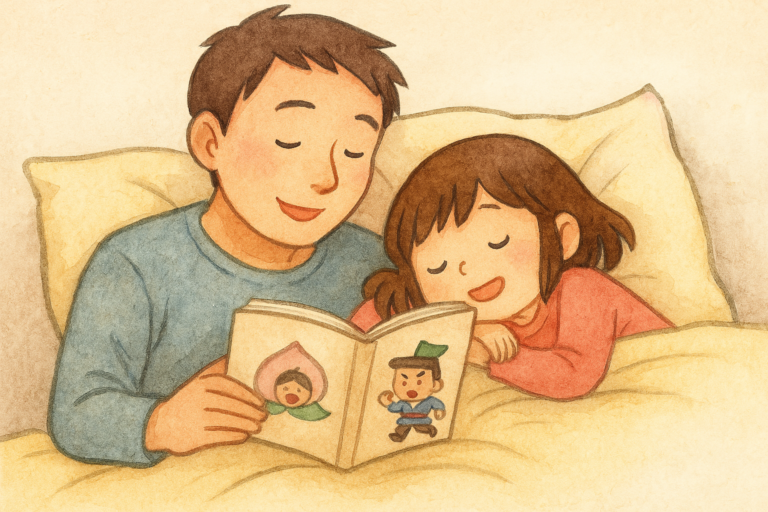

子どもが絵本に夢中になるのは、「安心」と「想像」の世界を同時に味わえるからです。

- 親の声 = 安心の源

絵本を読む親の声は、子どもにとって安心そのもの。特に就寝前は「一日頑張ったね」と心を包んでくれるような存在になります。 - 繰り返し = 自信と安心感

何度も同じ本を読みたがるのは、“次がわかる”ことで安心し、「知ってる!」という自信にもつながる心理的な反応です。 - 絵と言葉 = 想像のトレーニング

絵と物語の組み合わせは、言葉の意味を深く理解し、想像力や語彙力を育てる基盤になります。

🔗はじめての読み聞かせ!0~6か月の赤ちゃんにおすすめの絵本と楽しみ方 – itti-blog

✅ 読み聞かせが続かない理由と“心がラクになる考え方”

「毎日読み聞かせしなきゃ」はやめましょう。

プレッシャーを手放し、「ちょっとだけでもOK」と思える工夫が続けるカギになります。

💡続けるためのコツ:

- 声を変えてキャラクターになりきる

- 途中で「どうなると思う?」と問いかける

- 今日は1ページだけでも“読んだ自分”を褒める

たとえば、『おおきなかぶ』の「うんとこしょ、どっこいしょ」を一緒に声を合わせて読むだけでも、子どもの記憶に残る特別な時間に。

子どもは、「一緒に楽しんでいる」という体験を心に刻んでいきます。子どもにとって読み聞かせの時間は、ただの「本を読む時間」ではありません。

「大好きなパパやママの声」「一緒にいる安心感」=心の栄養になっているのです。

だから、義務感で「読まなきゃ」よりも、「一緒に楽しもうね」という姿勢が、子どもの心をより満たしてくれます。

🔗子どもの国語力UP!読書習慣をつけるための環境作り – itti-blog

📆 毎日じゃなくていい!無理なく続く“読み聞かせ習慣”

習慣化のポイントは「リズム」です。

たとえば、週に3回×1回15分。寝かしつけ前にお気に入りの絵本を読むだけでもOK!

「今日はここまで!」と切り上げることで、次を楽しみにする気持ちも生まれます。

🏡 我が家の実例:

「毎晩寝る前に5分だけ『ぐりとぐら』」を読むようにしたら、1週間後には子どもが「今日はどこまで読む?」とワクワクして聞くように。

大切なのは、時間の長さよりも、“続けること”そのものです。たとえ1日5分でも、親子で本を開く時間があるだけで、子どもの中には「絵本=日常の一部」という認識が生まれます。

読み聞かせは「長く読むこと」より「頻度」が大切。

● 月・水・金に5分だけ

● おやすみ前に1ページだけ

それだけでも“心の習慣”になります。完璧じゃなくて大丈夫!

大人が「たった1ページしか読めなかった」と思っても、子どもにとっては「ママが読んでくれた!」「このページおもしろかった!」というポジティブな記憶が残ります。

読み聞かせは、量より記憶の質が大切。

「今日はこれでいい」を積み重ねることで、絵本が大好きな子に育ちます🌱

🔗子どものイヤイヤ&ぐずり対策!心理を理解して落ち着かせる方法8選 – itti-blog

🎧 忙しい日こそ「オーディオブック」という選択肢を

「どうしても読んであげられない…」そんな日は、オーディオブックを活用するのもおすすめです。【現代型の読み聞かせ】オーディオブックでは、「聞く力」と「想像力」が伸びます。

オーディオブックは便利なだけでなく、子どもの想像力を育てるのに最適です。

なぜなら、絵がないからこそ「この声はどんな人?」「どんな表情してるのかな?」と、頭の中で“想像の世界”を広げる練習になるのです。

📌メリット:

- プロの声で臨場感UP → 想像力が広がる

- 親が家事中でも子どもが楽しめる

- 目を休めつつ耳から言葉の力を育てられる

💡活用アイデア:

- 本を見ながら一緒に聞く

- 寝る前に静かな話を流してリラックス

- 車での移動時間を「お話タイム」に

※ただし、オーディオブックに頼りすぎず、親子のふれあいの時間も忘れずに。

📚 子どもが「読んで!」と言いたくなる絵本選びのコツ

子どもが夢中になる絵本には、“共感”や“参加”がしやすい仕掛けがあります。

🎯ポイントはこれ:

- 動物や擬音が出てくる絵本(例:『だるまさんが』)

- リズムが心地よいもの(例:『もこもこもこ』)

- 何度読んでも発見があるもの(例:『ぐりとぐら』)

📚 年齢別・発達段階に合わせた絵本選びのポイント表

| 年齢の目安 | 発達の特徴 | おすすめの絵本タイプ | 理由・効果 |

|---|---|---|---|

| 0~1歳 | 視覚・聴覚への反応が中心 感覚を楽しむ段階 | ■ リズムのある絵本 ■ 簡単なしかけ絵本 | 音の繰り返しやリズムが心地よく、親の声に安心感を得る しかけで視覚的刺激も◎ |

| 1~2歳 | 繰り返しが大好き 言葉を覚え始める | ■ 繰り返し表現のある絵本 ■ 動作絵本 | くり返し表現で言葉を自然に吸収しやすい 真似することで体の動きと連動 |

| 2~3歳 | 自己主張が強くなる 想像力も発達 | ■ しかけ絵本 ■ 感情を扱う絵本 | 開けたりめくったりの遊びが好き 「いや」「すき」など感情表現の共感ができる |

| 3~4歳 | 会話が発達 物語を理解し始める | ■ ストーリー性のある絵本 ■ リズム絵本 | 簡単な起承転結を理解しはじめる リズムで記憶にも残りやすい |

| 4~6歳 | 役になりきるごっこ遊びが増える | ■ 空想の世界の絵本 ■ 登場人物が活躍 | 「もしも〜だったら」に夢中になる時期 登場人物に共感し、心の成長に繋がる |

「この子はこの絵本が好きそう」と気づいたら、その本を手に取りやすい場所に置くだけでOK!

繰り返し読んでも飽きない工夫(声色、読むスピードの変化)で、親も楽しみながら付き合えます。

同じ絵本を何度も「読んで〜!」というのは、子どもの心がその本に安心している証拠。

お気に入りの絵本は、子どもにとって“自分の居場所”のような存在なんです。

🌟 まとめ|“ちゃんと読めてない”より、“今日も読めた”を大切に

「たった1ページでも読めた自分」を褒めてあげてください。

子どもの心に必要なのは、量より“気持ち”です。

「この子はこのままで大丈夫」と、自信を持って読み聞かせを“心を通わせる時間”にしていきましょう。

🔗子どもの気持ちがわかる!物語を使った共感力の育て方 – itti-blog

🔗年齢別おすすめ絵本ガイドはこちら📚✨

👉 0歳から5歳までの絵本選び完全ガイド【発達に合わせたおすすめリスト付き】

📌 絵本選びに迷ったらこちら!

年齢ごとの発達に合わせたおすすめ絵本とその特徴をわかりやすくまとめました。

「この年齢にはどんな絵本がいいの?」という疑問もすっきり解決!

tupera tuperaさんの人気作品もたっぷり紹介中です♪

💡 「こんな行動も気になる?」シリーズ記事

🔗 子どものやりがちな謎行動シリーズ①ティッシュをひたすら出し続けるのはなぜ?

🔗子どものやりがちな謎行動シリーズ②ドアを無限開け閉め

🔗子どものやりがちな謎行動シリーズ③おもちゃを並べるだけで遊ばないのはなぜ?

「うちの子もやってる!」と共感したら、ぜひシェアやコメントで教えてください!

✅ほかにも育児に役立つヒントが満載!絵だから直感的にわかる

『絵でわかる子どもの心理シリーズ』お母さんが一番大きく描かれるのはなぜ?

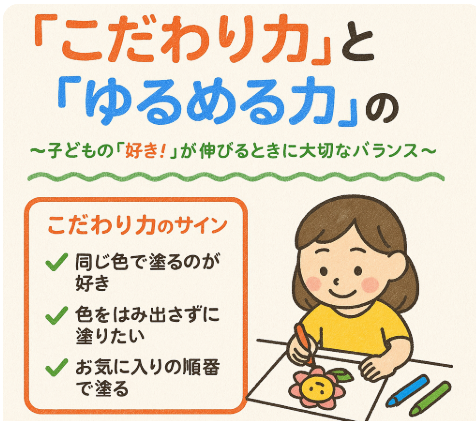

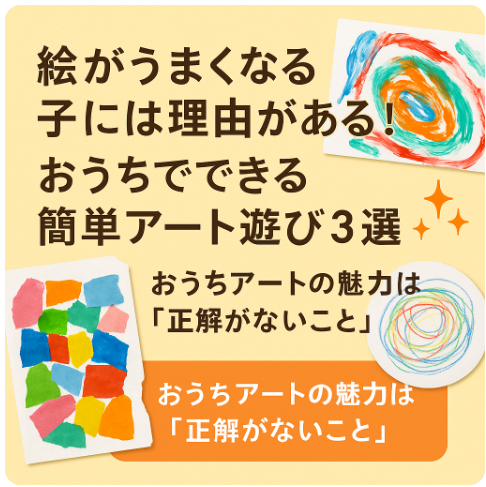

✨ 子どものアート活動に興味がある方へ! ✨

「絵がうまい子の特徴と伸ばし方」や「自由な造形活動が絵の上達につながる理由」など、気になるテーマを詳しく解説!

また、発達段階ごとの絵の変化や、よく使う色からわかる子どもの性格についても紹介しています。

🎨 子どものクリエイティブな才能を伸ばしたい方へ!

📌 「子どもが同じものを描き続けるのはなぜ?」

📌 「子どもの絵に隠されたサインとは?発達・感情・才能の見分け方」

📌 「子どもの創造力を伸ばす5つの方法」

📌 「得意を伸ばす親の関わり方」

お子さんの才能を引き出すヒントが満載! ぜひチェックしてみてください✨

次に読むべき記事

「叱らなきゃ」と思い込む必要がなくなり、親も心に余裕が生まれる共感育児>>>

おえかき お母さんの絵 お母さんの絵が笑っていない お母さんの絵怖い お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描き お絵描きの心理 くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 友達が小さい 友達の絵が小さい 同じ絵を描く 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 工作 工作嫌い 工作苦手 想像力 正解がない遊び 残酷な絵 筆圧 筆圧が弱い 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 造形 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理

Share this content:

itti-blogをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。