〜子どもの「好き」の根っこを育てよう〜

「こんなに集中してるの、初めてかも…?」

絵に夢中な子どもの姿には、

「好きの根っこ」が育つヒントがつまっています。

〜その「描きたい!」は、心のメッセージかもしれません〜

「また絵を描いてるなあ…」

「最近、毎日ハサミやのりを使いたがる」

そんな様子に、心あたりはありますか?

子どもがなにかに“夢中”になっているとき、

そこには心のエネルギーが大きく動いている証があります。

それは決して「暇だから」「なんとなく」ではありません。

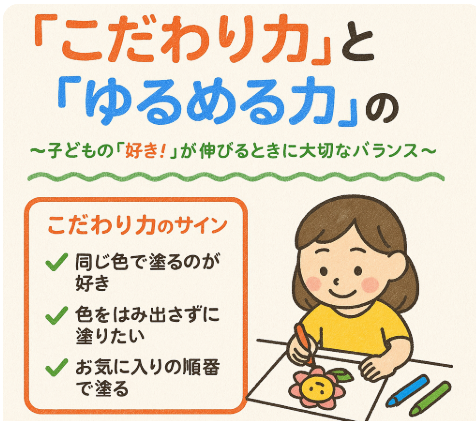

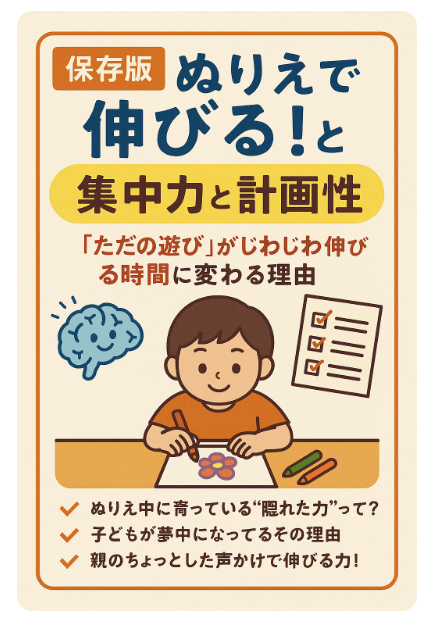

■ なぜ、子どもは“描くこと・作ること”に夢中になるのか?

アート活動には、子どもの自己肯定感・自己表現・問題解決力を育てる要素が詰まっています。

それだけでなく、実は「その時その時の心の課題」にも向き合っているのです。

たとえば──

● 自分の“内側”とつながる時間

まだ言葉で表現しきれない幼児期は、

「気持ちを絵で出す」ことが自然な自己表現になります。

🖍「大好きな人をいっぱい描く」=愛情を感じたいとき

🖍「同じ模様を繰り返す」=安心感を自分で作っているとき

🖍「黒で塗りつぶす」=不安や怒りを消化しようとしているとき など

絵や工作には、子どもなりの“こころの整理”が表れていることがよくあります。

● 大人の目には「遊び」に見えることの中に…

元教諭としてよく感じていたのは、

「アート=おまけの時間」と受け取られがちなこと。

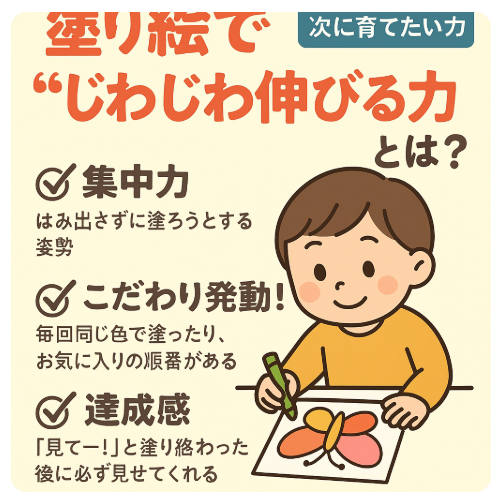

でも、実際にはこんな力が育っています。

- 見立て・創造:何もないところから「こんなのあったらいいな」を想像する力

- 試行錯誤:思った通りにいかないときの粘りや工夫

- 達成感・自己効力感:「できた!」という経験の積み重ね

これらは、実はすべて学びの土台なんです。

■ 親にできることは、“教える”より“見つける”

アート活動でいちばん大事なのは、

「上手に描けたか」ではなく、その子が“何を感じていたか”。

親にできるサポートは、「評価」ではなく「気づくこと」です。

💬 こんなふうに声をかけてみてください

| NGワード | OKワード |

|---|---|

| 「上手だね!」 | 「この色、好きなんだね」「ここ、どうやって作ったの?」 |

| 「何を描いたの?」 | 「これはあなたの“気持ちの絵”なんだね」 |

| 「もっと丁寧にしなさい」 | 「これ、自分で思いついたの?すごいね」 |

→ “完成品”ではなく“過程”に寄り添う言葉かけが、心の栄養になります。

🏡 家庭でできる!子どものアート活動をサポートするコツ

1. 環境を整える

- すぐに取り出せるクレヨンや色鉛筆を用意する

- 汚れてもOKなスペース(新聞紙を敷くなど)を作る

- 作品を飾る場所を決めて、子どもの努力を認める

2. 正解を求めすぎない

- 「青い木は変だよ」ではなく、「面白い色使いだね!」と肯定的に声かけ

- 上手・下手よりも「楽しむこと」にフォーカスする

3. 親も一緒に楽しむ

- 「何を描いたの?」ではなく「どんな気持ちで描いたの?」と会話を広げる

- 一緒に絵を描いたり、工作を楽しむことで親子の時間が増える

4. いろいろな素材に触れさせる

- 色鉛筆や絵の具だけでなく、折り紙や粘土、段ボールなども活用

- 触感や形の違いを楽しみながら、創造力を刺激する

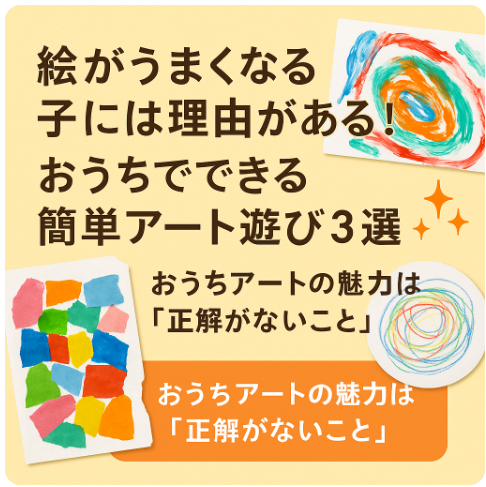

🔗おうちで簡単!年齢別にわかる造形遊びのねらいと効果 – itti-blog

子どものお絵描き、アナログとデジタルどっちがいいの?

子どもが夢中になる「お絵描き」。クレヨンや色鉛筆を使うアナログアートも楽しいし、最近はタブレットでデジタルアートに挑戦する子も増えてきました。でも、「どっちのほうがいいの?」と迷うこともありますよね。

結論から言うと、どちらにも魅力があるので「どっちも楽しめる環境を作る」のが理想的!この記事では、それぞれの特徴と、親としてどう取り入れるといいかを紹介します。😊🎨

① アナログアート:自由に表現する楽しさを大切に

おすすめのアナログアート

- クレヨン・色鉛筆・絵の具でお絵描き

- コラージュ(雑誌の切り抜きや折り紙を貼る)

- 粘土や工作で立体的な表現を楽しむ

アナログアートの魅力

✅ 手を使って描くことで、感触や筆圧のコントロールを学べる

✅ 素材の違いを体感しながら、偶然の表現の面白さに気づける

✅ 失敗を恐れずにのびのびと表現できる

ポイントは、「上手に描くこと」よりも「自由に表現すること」を大切にすること。子どもが思いっきり楽しめる環境を作ることが大切です。

② デジタルアート:手軽に始められる新しい表現

最近では、ペンタブレットやタブレット端末を使ったデジタルアートも注目されています。

おすすめのデバイスとアプリ

- ペンタブレット(Wacom、XP-Pen など)

- タブレット端末(iPad + Apple Pencil)

- お絵描きアプリ(Procreate、ibisPaint など)

デジタルアートの魅力

✅ 「やり直しができる」ので、試行錯誤しながら描ける

✅ 「色を無限に使える」ため、自由な発想で表現ができる

✅ 「片付け不要!」気軽にどこでも描ける

デジタルは、「色を混ぜる」「レイヤーを使う」など、アナログではできない表現が可能です。特に「やり直しができる」点は、子どもが試行錯誤する上で大きなメリットですね。

③ どっちを選ぶ?親ができる工夫

どちらも魅力的なアナログ&デジタルアート。「どっちがいいか?」ではなく、「どっちも試せる環境を作る」のがベスト!

👩🎨 こんな工夫がおすすめ!

- テーマを決めて、アナログとデジタルで描いてみる

- 例:「おうち」をクレヨンとタブレット両方で描いてみる

- アナログで描いたものをデジタルでアレンジ

- 例:紙に描いた絵をスキャンして、アプリで色を塗る

- 子どもの好みに合わせて選ぶ

- 絵の具や粘土が好きならアナログ多め、細かい描写が好きならデジタルも◎

どちらの方法でも、子どもが「表現する楽しさ」を感じられることが何より大切。😊🎨

アナログとデジタル、それぞれの良さがあるからこそ「どっちも試してみよう!」という気持ちで向き合うのがベスト。

✔ アナログは「手の感触」や「偶然の表現」が楽しい!

✔ デジタルは「やり直し自由」&「どこでも描ける」が魅力!

✔ どっちも取り入れることで、より豊かな表現を楽しめる😊

親としては、子どもの興味や環境に合わせて、どちらも試せる機会を作ってあげるのがポイントです。自由な発想で、のびのびお絵描きを楽しめる時間を大切にしましょう!🎨✨

おすすめのペンタブレット:お手頃価格のペンタブレット通販なら【XP-PEN】

✅ こんなときはどうする?親の疑問Q&A

Q. うちの子、同じ絵ばかり描くんだけど…? 👉 何度も描くことで「好き」を深めたり、安心感を得ています。興味が続く限り見守ってOK!

Q. すぐに飽きちゃうんだけど…? 👉 無理に続けさせず、「次はこれ使ってみる?」と新しい素材を提案すると興味が復活することも。

Q. 作品をどう残せばいいの? 👉 すべて取っておくのは大変なので、写真に残して「作品アルバム」を作るのもおすすめ!

🔗子どもの絵をアート作品の保存方法とおしゃれな飾り方。フレームからライトまで – itti-blog

■ アートの中に見える“心のサイン”

元教諭時代、「あれ?」と感じる子の絵が、

その後の心の変化を教えてくれることが何度もありました。

🖍 黒を多用するようになった子

→ 学校での人間関係に疲れていた時期。気持ちの整理が黒に表れていた。

✂️ 細かく切ることにこだわっていた子

→ 家庭でのストレスが強く、「コントロールできるもの」を求めていた。

そんなふうに、絵や工作は子どもの無意識からのメッセージでもあります。

■ まとめ:子どもは「描くこと」で心を整えている

アートに夢中になる子どもは、

「遊んでいる」ようでいて、実は自分の心と対話していることもあるんです。

だからこそ、親にできるのは

- 見守ること

- 声をかけること

- そのまま受け止めること

どれもシンプルですが、どれもとても深い“関わり”です。

今日も、描かれた一枚の中に

その子らしい心の声がきっとありますよ🍀

「うちの子、こんなアート活動が好きだった!」というエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね😊🎨✨

📢 子どものクリエイティブな才能を伸ばすヒントをもっと知りたい方へ!

🔗「子どもがずっと同じものを描くのはなぜ?」

🔗「子どもの絵に隠されたサインとは?発達・感情・才能の見分け方を読む」

🔗 「子どもの創造力を伸ばす5つの方法」🔗 「得意を伸ばす親の接し方」

📢 関連記事:絵でわかる子どもの心理シリーズ ①~⑦

🔗絵でわかる子どもの心理シリーズ⑤「ペットが主役!」

🔗絵でわかる子どもの心理シリーズ⑥「手が異常に大きい!」

🔗絵でわかる子どもの心理シリーズ⑦怪獣?宇宙人?

「叱らなきゃ」と思い込む必要がなくなり、親も心に余裕が生まれる共感育児>>>

おえかき お母さんの絵 お母さんの絵が笑っていない お母さんの絵怖い お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描き お絵描きの心理 くれよん イラスト クレヨン クレヨンはみ出す ケーキスマッシュ パパの絵 創造力 友達が小さい 友達の絵が小さい 同じ絵を描く 子どものアート 子どものサイン 子どもの世界 子どもの工作 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 工作 工作嫌い 工作苦手 想像力 正解がない遊び 残酷な絵 筆圧 筆圧が弱い 絵 絵でわかる 絵でわかる子どもの心理 育児 自己肯定感 色塗り 色鉛筆 造形 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理

Share this content:

itti-blogをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

2 thoughts on “【子どもの心理】なぜ夢中になる?おうちでできるアート活動のヒント”