「あれ? 画用紙はこんなに大きいのに、描かれた絵はどうしてこんなに小さいんだろう。」

「もしかして、うちの子、自分に自信がないのかな……?」

この記事の内容

その「ぽつん」とした絵に、立ち止まってしまったあなたへ

子どものお絵描きをのぞき込んだとき、ふと胸がざわつく瞬間があります。 広々とした白い画用紙の、ほんの端っこの方に描かれた小さな、小さな絵。

「もっとのびのび大きく描けばいいのに。」

「幼稚園で何か、萎縮してしまうようなことがあった?」

子どもの絵が小さいと、つい「自信のなさ」や「心の不安定さ」と結びつけて、夜な夜なスマホで検索してしまう親御さんは少なくありません。実際、この記事に辿り着いたあなたも、そんな不安な夜を過ごしてきたのではないでしょうか。

でも、安心してください。

絵のサイズは、お子さんの「価値」や「可能性」を決めるものではありません。

むしろ、小さな絵の中には、その子なりの繊細な視点や、優しさ、そして「今この瞬間の心の置き場所」がぎゅっと詰まっています。

今日は、絵が小さくなる背景にある心のサインと、親としてどう見守っていけばいいのかを、元教諭の視点からやさしく紐解いていきます。「直さなきゃ」という焦りを一度おろして、一緒に読み進めてみてくださいね。

絵の大きさは「上手・下手」より「気持ち」が出る

まず知っておいてほしいのは、絵の大きさは技術や発達の問題ではないということです。

多くの場合、絵のサイズは「その子のパーソナリティ(気質)」や「その時のエネルギー量」を映し出しています。

「大きく描ける=元気で良い子」「小さく描く=問題がある」という二分法ではありません。 子どもにとって、画用紙は自分の心を投影する「場所」そのもの。大きく場所を取って主張したいときもあれば、小さな場所で静かに、大切に何かを温めたいときもあるのです。

📘 子どもの気質を理解するためのおすすめ書籍

「できない」「遅れているように見える」その姿は、直すべき欠点ではなく生まれ持った気質かもしれません。

本書は、不器用・慎重・繊細な子どもを変えようとしない関わり方を、具体例とともに教えてくれます。

▶ 黒い絵を描く子どもの心理とは?親ができるサポート

▶ 色彩心理学から見る子どもの絵:色の選択が示す心

絵が小さい子に多い、3つの心のサイン

「自信がないのかな?」と心配して検索してきた親御さんに知ってほしい、3つのタイプを整理しました。実はこれ、すべて「長所」の裏返しでもあるんですよ。

① 失敗したくない慎重タイプ

「線が一本はみ出しただけで、もうダメだ!」となってしまう、ちょっぴり完璧主義な一面を持つ子です。 彼らにとって、大きな絵を描くことは「失敗するリスクが増えること」と同じ。小さな範囲で、自分のコントロールが効く範囲で丁寧に描こうとした結果、サイズが小さくなることがあります。

- 日常生活: 初めての場所では様子を伺う、石橋を叩いて渡るタイプ。

- 将来への力: 丁寧な仕事ができる、細かな変化に気づける「観察眼」の持ち主です。

② 目立ちたくない・周囲配慮タイプ

自分の存在を大きく主張するよりも、周りの状況をよく見て、調和を大切にする優しいタイプです。 「私が私が!」と前に出るよりも、一歩引いて周りを観察するのが得意。絵が小さくなるのは、自分を過剰に主張したくないという、奥ゆかしさの現れかもしれません。

- 日常生活: お友達に譲ってあげられる、空気を読むのが上手な子。

- 将来への力: チームの中で調整役になれる、高いコミュニケーション能力を秘めています。

③ 世界観重視・マイペースタイプ

実はこれが一番多いかもしれません。本人の頭の中には「壮大な物語」があるのですが、それをすべて描き切るよりも、今は「このお花の、この花びらの形」だけを追求したい!という、こだわり派です。 サイズが小さいのは、自信がないからではなく、「今はここを深掘りしたい」という集中の証です。

- 日常生活: 好きなことにはとことん没頭する、職人気質な一面。

- 将来への力: 専門性を極める力、独自の視点を持つ「クリエイティビティ」の源泉です。

親がやりがちなNG対応

わが子を想うあまり、良かれと思ってやってしまう「NG対応」についても触れておきますね。

「もっと大きく描こうよ!」と言ってしまう

これが一番の「あるある」です。アドバイスのつもりでも、子どもにとっては「今の自分のサイズ感」を否定されたように感じてしまいます。

「元気ないの?」と決めつける

絵を見て「暗いね」「自信なさそうだね」と色眼鏡で見てしまうと、子どもは「お母さんを不安にさせている自分」にさらに自信をなくしてしまいます。

🟡 くすっと要素 「のびのび描いてほしい!」と願うあまり、画用紙をA3サイズにしてみたけれど、やっぱり端っこに米粒みたいな絵を描かれたときの脱力感……。私も経験済みです(笑)。サイズを強制しても、心までは大きく広がりません。

ちょっとだけ (こどものとも絵本)

のびのびにつながる声かけは「サイズ以外」

サイズを変えようとするのではなく、「評価の矢印を中身へ」向けてあげましょう。これが、巡り巡って「自信」へとつながります。

- 「ここに、すごく丁寧な線があるね」

- 「このキャラクター、優しい顔をしてるね」

- 「一生懸命、集中して描いたんだね」

大きさではなく、「そこに描かれた事実」と「描く姿勢」を肯定する。 「小さくても、あなたの世界はこんなに素敵だよ」というメッセージが伝わったとき、お子さんは「今の自分のままでいいんだ」と本当の自信を持ち始めます。

こんなときは、少し様子を見てみて

基本的に小さい絵は「個性」ですが、少しだけ立ち止まって観察してほしいパターンもあります。

- 以前は巨大な絵を描いていた子が、急激に、極端に小さくなった。

- 描くときに手が震えていたり、何度も何度も消しゴムで消して進まない。

- 絵が小さくなり、かつ「食欲がない」「元気がなくて暗い」といった生活の変化がある。

これらは、一時的にストレスがかかって「省エネモード」になっているサイン。無理に絵を直そうとせず、まずは「お疲れ様、ゆっくり休もうね」と生活の安心を優先してあげてください。

親が確認したいチェックリスト

「それでもやっぱり不安!」という方は、このリストを眺めてみてください。

- [ ] 描き終えたあと、本人はスッキリした顔をしている?

- [ ] 小さいけれど、線には迷いがなく、はっきりしている?

- [ ] 好きなものを描いているときは楽しそう?

- [ ] 日常生活で、ご飯をおいしく食べ、よく眠れている?

一つでもチェックが入れば、その「小ささ」は心配しなくていい個性です。

Q&A

Q. 「発達が遅れているから、絵が小さい」ということはありますか?

A. 絵の大きさだけで発達の遅れが決まることはありません。発達段階によって描ける形は変わりますが、「大きさ」はあくまで気質や気分の問題。心配な場合は、絵のサイズよりも「普段の言葉の理解」や「手先の使いかた」全体を園の先生などに相談してみるのが一番です。

Q. 自信をつけさせるために、親ができることは?

A. 「絵を大きく描かせること」ではありません。「どんな小さな絵を描いても、お母さんはニコニコ見てくれる」という安心感をプレゼントすることです。評価されない自由を知った子が、一番のびのびとした絵を描き始めます。

まとめ|小さい絵は「控えめな心の表現」

お子さんが描く小さな絵。それは、自信がないからではなく、「今は、このサイズで世界を大切に感じていたい」という、控えめで優しい心の表現かもしれません。

大きく描けることも才能ですが、小さなスペースを愛せることも、また一つの才能です。

- 直さない

- 急がない

- その子の感性を信じる

この三つがあれば、お子さんの心はいつか、画用紙からはみ出すほどの豊かな花を咲かせます。今はその「小さな蕾」を、一緒に愛でていきましょう。

締めの一文: 小さな絵にドキッとしたあなたは、誰よりもお子さんに寄り添おうとしている親御さんです。

その優しさは、必ずお子さんに伝わっていますよ。

【あわせて読みたい関連記事】

いかがでしたか? 「うちの子も、いつも決まった角っこにだけ描いてます!」というエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてください。みんなで「あるある」を共有して、不安を安心に変えていきましょう。

さらに詳しくはこちら▶ “できた!”を言えない子どもの心理

▶ 【タイプ別】子どもの表現力を育てる通信教育5選|家庭で楽しく“感じる力”アップ

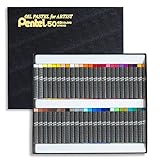

「この色じゃ足りない気がする」

そう感じたことはありませんか。

子どもは、言葉よりも先に

色の違いで気持ちを分けています。

このクレヨンは、

その“微妙な差”を受け止めるための道具です。

※「たくさんの色=よい」ではありません。

気持ちを分けて表現したい子に向いた道具です。

📘 あわせて読みたい

子どもの絵にあらわれる感情サイン総まとめ

不安・怒り・安心など、絵に出る気持ちを一覧で確認できます。

🖤 黒・怖い絵が続くときに

\こんな記事も読まれています/

📚 子どもの自信と安心をそっと育てるガイド

子どもが「できたかも」と感じられたり、ほっとできる時間が少しずつ増えていくための関わり方をまとめています。

ゆっくり全体を見たいときにどうぞ。

ガイドページを見るホーム » 絵が小さいのは自信がないから?|親が知っておきたい3つの心のサイン

このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、

子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。

ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪

育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊

この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!

正解を探すより、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。

※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /

ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、

実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。

教科書通りの正解に傷ついたとき、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、

静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。

このブログはPRを含みます

いっちー

元教諭(15年+)&プロカメラマン。

わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。

教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。

キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。

「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。

子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。

今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。