この記事の内容

子どもの絵が「ぐるぐる」に戻った?それって大丈夫?

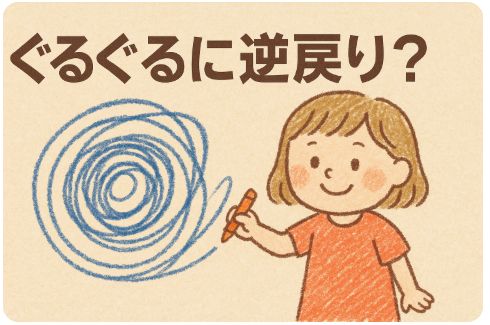

「顔や体を描けるようになったのに、またぐるぐるに逆戻り…」と感じたことはありませんか?

検索窓に「子ども 絵 ぐるぐる 戻る」と入力してここにたどり着いたあなた、それは発達の後退ではなく、表現の幅が広がっている証拠かもしれません。

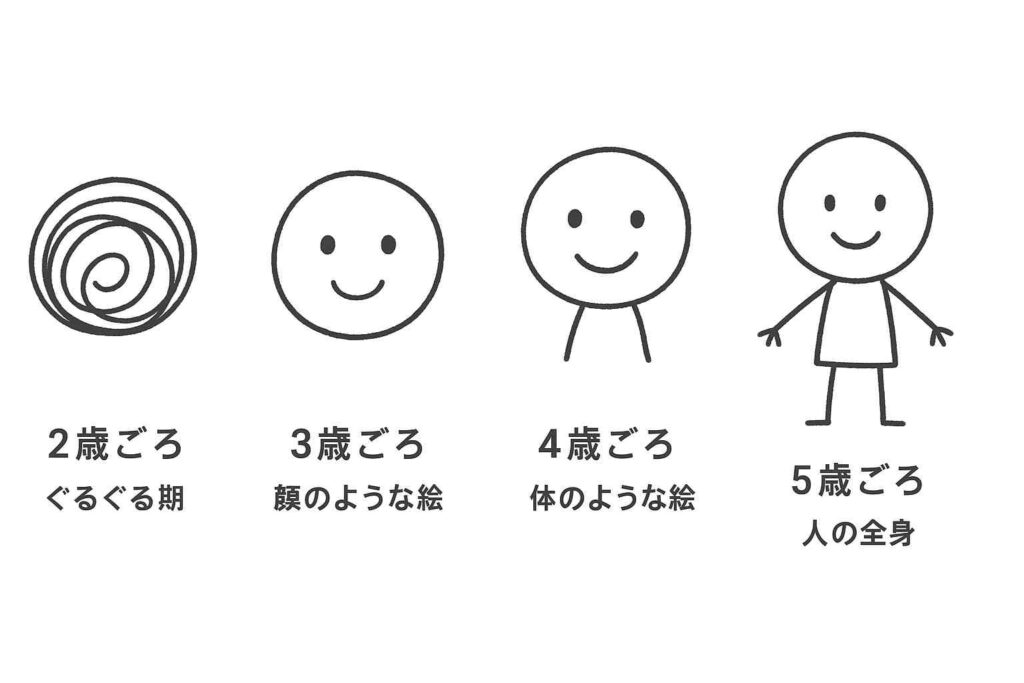

ぐるぐる期とは?

子どもが紙いっぱいにぐるぐる線や円を描き続ける時期を、ここでは「ぐるぐる期」と呼びます。

「なに描いたの?」と聞くと、「ぐるぐる!」「アンパンマン!」など、自由な答えが返ってきます。これは、描くことそのものを楽しんでいるサインです。

参考:絵を描く子と描かない子、その違いについては「絵を描く子と描かない子の違い」をご覧ください。

ぐるぐるの意味

一見ただの落書きでも、ぐるぐるにはこんな成長の要素が含まれています。

- 筆圧や手の動きをコントロールする力

- リズムや空間認識の発達

- 色や線への感覚的な気づき

「今日は赤ばかり」「黒を使い続けている」など、色選びにも気持ちが表れることがあります。

参考:お絵かきに使う色から見える心理

「ぐるぐる」に戻るのは発達の証拠

顔や体を描けるようになった後でも、ぐるぐるに戻ることはよくあります。これは逆戻りではなく、表現の選択肢が広がったサイン。

大人だって、毎回本気の作品を描くわけではありませんよね。子どもも同じで、気分によって自由に表現を変えているのです。

「絵が上手い子の特徴」について気になる方は、「絵が上手い子の特徴とは?」もおすすめです。

ぐるぐる期に親ができる関わり方

不安に感じても「また顔を描いてみたら?」と急かすのは逆効果。代わりにこんな声かけをしてみましょう。

- 「このぐるぐる、すごい速そう!」

- 「大きいね、どうやって描いたの?」

- 「道みたいに見えるなぁ」

否定ではなく発見する視点で関わると、子どもは「見てもらえている」と感じ、さらに表現が広がります。

家族の絵を描き始めたときの心理については、「家族の絵にあらわれる心理」(人気記事⭐)も参考にしてください。

まとめ:ぐるぐるは成長のプロセス

子どもの絵がぐるぐるに戻ったとき、それは逆戻りではなく成長の別ルートです。まっすぐ進むだけが発達ではありません。曲がりくねった線の中にも、その子にしかない世界が広がっています。

親は「評価」ではなく「観察」と「発見」の目で見守りましょう。そうすれば、ぐるぐる期は不安ではなく、子どもの成長を楽しむ大切な時間に変わりますよ。

「ぐるぐる時代」は、枠なんて関係なし。好きなように色を塗るのが楽しい時期です。

➤ ぬりえ、はみ出すのはダメ?そんな疑問にこたえます

お風呂遊び(キットパス・フォーバス)

お風呂の壁に描いて遊べるバス用クレヨン。水でさっと消せるから、お絵描きが気軽に楽しめます。バスタイムが「お絵描きタイム」に変身!

水で消える

知育遊び

商品ページへ

→ お風呂の壁に描いて遊べて、水でさっと消せる。

バスタイムが「お絵描きタイム」に変わる!

※使用後はしっかり水で流すとタイル表面に色が残りにくくなります。

次に育てたいのは、「イメージをふくらませる力」

ぐるぐるの時期を楽しむ中で、次に育てたいのは 「イメージをふくらませる力」。

これは、いわば「頭の中のシアターを、自分で上映できる力」です。

たとえば…

- 「このぐるぐる、嵐みたいだね〜!この中に何かいるのかな?」

- 「これっておばけのトンネルかな?向こうにはどこが見えてるんだろう?」

……なんて声をかけると、

子どもは「そういえば…」と、頭の中で物語を編み始めます。

ここ、ものすごく大事なところです。

まだ言葉にならないけれど、頭の中にはちゃんと“何か”がある。

そしてそれを、自分のペースで出せるようになるまで、心の中でふくらませているんです。

大人の関わりは、「通訳さん」くらいがちょうどいい

お絵かき中の子どもに対して、親ができるのは、「何を描いてるの?」と聞くことよりも、

「もしかして○○かな〜?」「○○に見えるなあ」と、やわらかく翻訳してみせること。

あくまでも、子どもが主役、親は“通訳さん”ポジション。

たとえるなら──

子どもが海外の映画監督、大人は同時通訳スタッフ。

「この作品は作者の意図を想像しながら味わうやつだ…」という目で見ると、ずいぶんおもしろいですよ。

「完成」より「過程」を楽しむ視点を

子どもの絵は、大人の目で見ると「まだ途中?」と思うこともあるけれど、

子どもにとっては“いま、この瞬間”を感じることこそが楽しいんです。

- 線を描く手の動き

- 色が混ざる様子

- クレヨンがどこまで届くかの挑戦

そうした「過程」そのものが、遊びであり学び。

なので、「完成させる力」よりも、「楽しむ力」「イメージを遊ぶ力」に注目してあげると、

子どもも伸びやかに、自分の表現を広げていけます。

🎨 親子で「描く時間」を楽しみたい方におすすめ

「上手に描く」よりも、描くことが楽しいと思える体験を大切にした一冊。

クレパスのにじみや重なりを活かした表現が多く、

3〜5歳の自由なお絵描き時期にも取り入れやすい内容です。

力の弱い子でも発色しやすく、「ぐるぐる」「重ね描き」が気持ちよくできる定番クレパス。

親子で一緒に描く時間をつくりたい家庭に向いています。

🔗関連記事:

ホーム » 子どもの絵が「ぐるぐる」に戻る理由|発達の逆戻りじゃないって本当?

この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!

正解を探すより、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。

※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /

ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、

実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。

教科書通りの正解に傷ついたとき、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、

静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。

このブログはPRを含みます

いっちー

元教諭(15年+)&プロカメラマン。

わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。

教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。

キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。

「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。

子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。

今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。