食べ物を口に入れたまま…子どもの“飲み込まない”行動の心理と対策

著者:ITTI

更新日:2025-09-27

読了目安:6分

はじめに|「早く飲み込んで!」と言う前に

ごはん中に、子どもがいつまでも口の中でもぐもぐしていて「どうして飲み込まないの?」と不安になった経験はありませんか?

親としては「早く食べて」「残さないで」と思ってしまいますが、実は子どもが食べ物を飲み込まないのには きちんとした理由や発達の背景 があります。

本記事では、子どもが食事で飲み込めない原因と具体的な対策を、年齢別の特徴や心理面も交えて解説します。

子どもが食べ物を飲み込まない主な5つの理由と対策

🧠① 発達的な理由

子どもはまだ「噛む力」「飲み込む動作(嚥下)」が未熟です。

特に2〜4歳ごろは、咀嚼筋が十分に発達しておらず、固いものを噛み切る・飲み込むタイミングをつかむのが難しい時期。

大人にとって自然な「噛む→飲む」の流れを、練習中なのです。

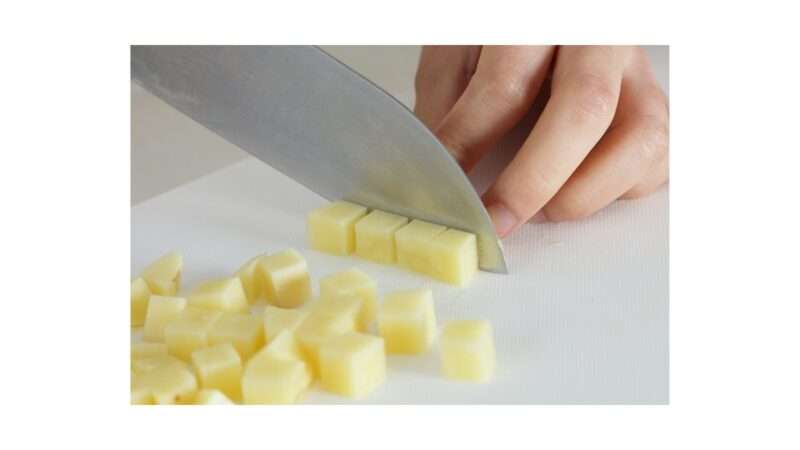

👉 対策:やわらかい・小さめの食材で練習/「ゴックンしようね」と声かけ

🔗【時短×安心】冷凍幼児食で栄養バランスを簡単キープする方法 – itti-blog

😣② 感覚的な理由(口の中の過敏さなど)

口の中の感覚が敏感な子は、

特定の食感(ぬるぬる・ゴリゴリ・繊維質など)が不快に感じられて飲み込みづらいことがあります。

これは「感覚過敏」と呼ばれる特性の一つで、発達に凸凹のある子に多く見られます。

👉 対策:調理法を変える/ゼリーやスープなど飲み込みやすい形で慣らす

💭③ 心理的な理由

子どもは食べ物を通して、自分の気持ちを表現していることがあります。

たとえば:

- 新しい食材 → 「これは何だろう?」と確かめている

- 好きな食べ物 → 「もっと味わいたい!」とモグモグを長くする

- お腹いっぱい → 「残したくない」から口に入れたまま

- 注目を引きたい → 「ママ見て!」のサイン

👉 対策:責めずに受け止め、「どんな味だった?」など会話で気持ちを拾う

📺④ 環境的な理由

テレビ・スマホ・おもちゃなど、注意が散る環境では食事に集中できず、「噛む→飲む」のリズムが崩れやすいです。

👉 対策:食事中は静かな環境を作る/「お口が空っぽになったら次ね」とルール化

🍴⑤ 習慣・クセ

口いっぱいに入れてしまう、飲み込むのが怖いなど、

一度クセになると習慣的にモグモグが続くこともあります。

特に小学校以降も続く場合は、飲み込み動作の発達の遅れや感覚の問題が隠れている可能性も。

👉 対策:一口サイズにする/焦らず繰り返し練習/必要なら小児科・言語聴覚士へ相談

結局のところ…

子どもが飲み込まないのは「わがまま」ではなく、

発達段階や感覚・心理的な理由がちゃんとあるから。

焦らず、「飲み込めるようになる力」を育てる時間だと考えるのがポイントです。

子どもの“モグモグ”行動の裏にある心理

子どもが飲み込まないのは、単なる「わがまま」ではありません。そこには心理的な理由も隠れています。

子どもが「飲み込まない」理由のいろいろ

- 新しい食材に出会ったとき:「この感触、不思議!」と確かめている

- 好きな食べ物のとき:「もっと味わいたい」とじっくり楽しんでいる

- 遊びたいとき:食事よりも遊びたい気持ちが勝っている

- お腹いっぱいのとき:「残したくない」という気持ちから口に入れたままにする

- 注目を引きたいとき:「ママ、見て!」というサイン

大人から見ると「なぜ?」と思う行動も、子どもなりの気持ちがちゃんとあるのです。

年齢別の傾向とサポート方法

幼児期(2〜5歳)

- 噛む・飲み込むの動作を習得中

- 「遊び食べ」が多い時期

👉 親は焦らず、「楽しい食事の時間」にすることを意識

🔗2歳児の食べムラの原因と解決策!無理なく栄養を摂取させる方法 – itti-blog

就学前〜小学校低学年

- 好き嫌いが強く出やすい

- 集団生活で「食べるスピード」を意識するようになる

👉 苦手なものは少量から。集団給食に慣れるサポートが大切

食事のときに「噛む力」を育てたいときは、おやつの時間にガムを取り入れるのもおすすめです。

たとえば、ロッテの「キシリトールガム 噛むトレ(ビリビリサイコソーダ)」は、楽しい味とパッケージで子どもにも人気です。

「遊び感覚」で噛む練習ができるので、噛む力の発達サポートにもピッタリです。

🔗小学生の給食が苦手な子への対処法|困りごと別のサポートと栄養補給の工夫 – itti-blog

小学校高学年以降

- 習慣化した「モグモグ癖」が残る場合あり

👉 長引くときは発達のつまずきや感覚過敏も考慮

習慣化している場合に考えられること

小学生になっても飲み込まないクセが続く場合は、以下の可能性があります。

🟡 飲み込まない理由として考えられること

- ✅ 口の中の感覚が敏感(感覚過敏)

- ✅ 特定の食感が苦手

- ✅ 飲み込む動作が未発達

- ✅ 遊び感覚で残すクセ

👉 家庭でできる工夫

- やわらかく調理・一口サイズにする

- 「ゴックンしてみよう」と焦らず誘導

- 水分を添えて飲みやすくする

🔗 関連記事:

専門的なサポートが必要な場合も

「優しく声かけしても改善しない」「無言でずっと残す」などが続く場合は、小児科や言語聴覚士(ST) に相談してみましょう。

- 無理に食べさせるのではなく、つまずきの原因を探す

- ガム・飴・ストロー遊びなどで口の動きを育てる練習も有効

飲み込めないのは「好き嫌い」だけでなく、発達や感覚の特徴 によることもあるのです。

まとめ|子どもの“飲み込まない”には必ず理由がある

- 子どもが食べ物を飲み込まないのは発達・心理・環境の要因がある

- 焦らず、声かけや調理法の工夫で少しずつ改善できる

- 習慣化している場合は専門相談も視野に

親が「理由」を知っているだけで、日々の食事時間はぐっとラクになります。

📸 ちなみに、モグモグ顔は今しか残せない宝物。思い出を写真に残すなら → 赤ちゃんをおうちでかわいく撮る方法 もおすすめです。

このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、

子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。

ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪

育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊

🏕 いっちーおすすめアウトドア用品

心理診断シリーズ

\子育て心理に関する人気記事/

\こんな記事もおすすめ/

\こんな記事も読まれています/

🍁 秋の心理診断シリーズ 🍁

気になる診断を選んで、秋のひとときをもっと楽しんでみませんか?

おえかき おもちゃ おもちゃサブスク おもちゃ選び方 お母さんの絵 お父さんの絵 お絵かきワーク お絵描きの心理 お食事エプロン ぐずる ほかの子と喧嘩 イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 加減を知る 友達が小さい 友達の絵が小さい 子どものアート 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの気持ち 子どもの絵 子育て 小学校つまづく 小学校入学 怖い絵 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 育児用品 自己肯定感 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 食器 黒い絵 黒く塗りつぶされた絵 黒く塗りつぶす心理 1歳おすすめおもちゃ

こちらもおすすめ

このブログはPRを含みます

こんにちは!ITTI-BLOG(イッチーブログ)を運営している、いっちーです!

子どもの心と表現の成長を、親子で一緒に楽しむヒントを発信しています。

歯並びをよくする離乳食・幼児食

歯並びをよくする離乳食・幼児食

コメントを残す