この記事の内容

読み聞かせカセット・CD全盛期の子ども時代とは?

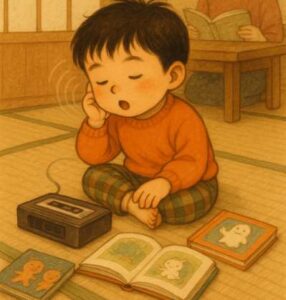

1980年代〜90年代に子ども時代を過ごした方なら、カセットテープやCDでの読み聞かせを覚えている方も多いのではないでしょうか。

お気に入りの童話や昔ばなしが録音されたカセットを、何度も何度も聴いていたあの頃。再生ボタンの音、巻き戻しの時間すら、思い出の一部です。

それは単なる音源ではなく、親が録音してくれた声だったり、寝る前にかけてくれた“おやすみなさい”の習慣だったり…。子ども時代の暮らしの中に、深く根ざしていました。

子ども時代、親が忙しくてなかなか絵本を読んでくれなかった。でも、家には「読み聞かせカセット」や「絵本CD」がありました。私たちはそのカセットやCDに耳を傾け、物語の世界に浸ったものです。けれども、その中には怖いシーンや不安を感じる音、そして何より「一人で耐えなきゃいけない」瞬間もあったことを覚えています。

なぜ“音”の記憶は心に残るのか?

「音」は、視覚よりも強く感情に訴えかける力があります。特に幼少期の体験として耳にした音声は、脳の“感情記憶”をつかさどる部分に刻まれやすいとされています。

読み聞かせの声、効果音、BGM…。それらが混ざり合った“音の世界”は、子どもの五感を刺激し、想像の世界を自由に旅させてくれました。

大人になってもふと耳にした音が、あの頃の情景や感情をまるごと蘇らせてくれるのは、こうした仕組みによるものなのです。

当時の人気作品・思い出深いタイトルたち

当時人気だった読み聞かせシリーズといえば…

- 『おばけのてんぷら』(福音館書店)

- 『ねないこだれだ』(せなけいこ作)

- 『ぐりとぐら』シリーズ

- 『日本むかしばなし』の語りCDやNHK関連音源も人気でした。

これらの作品には、効果音やプロのナレーターによる語り、時には主題歌なども収録されており、文字を読めない年齢でも物語の世界にすっかり引き込まれたものでした。

🔗 関連記事:「絵本で育ったあなたへ|子どもが喜ぶ絵本10選」

音の記憶が育てたもの ー 想像力・安心感

読み聞かせの“音”は、子どもたちにさまざまな力を育ててくれました。

- 想像力:絵のないカセットでも、頭の中で情景を思い描く力が育ちました。

- 安心感:決まった時間に流れる声が、日々のリズムを作り、心を落ち着かせてくれました。

今、あの頃の経験を振り返ると、読み聞かせカセットのようなツールには、便利さと引き換えに失ったものも多いのかもしれません。もちろん、絵本を一緒に読んでくれる時間がない親たちにとって、カセットやCDは素晴らしいツールだったけれど、やっぱり「声を聞くこと」「顔を見て一緒に過ごす時間」は、何物にも代えがたいものだと思います。

🔗はじめての読み聞かせ!0~6か月の赤ちゃんにおすすめの絵本と楽しみ方 – itti-blog

今の子どもたちにも“音の力”を届けるには?

現代の子育てでは、タブレットやYouTubeなど、視覚的コンテンツが主流です。

けれど、「目を使わず耳で聴く」体験は、脳の発達や集中力の観点でもとても重要です。

現代では、タブレットやスマートフォン、オーディオブックが当たり前になり、絵本の読み聞かせもデジタル化が進んでいます。

🔗ゲームよりいいかも?タブレットで「お絵かき&タイピング」が楽しくなる親子時間 – itti-blog

「絵本の時間」で育む親子の絆

確かに、子どもが自分で聴ける絵本アプリやデジタルツールは、便利で多彩な選択肢を提供してくれます。しかし、そんな時代だからこそ、私は改めて親子で過ごす「絵本の時間」の大切さを感じます。

実際、親が絵本を読み聞かせることには、子どもにとって計り知れないメリットがあります。何より、親の声には「安心感」や「温かさ」が込められていて、デジタルツールでは得られない情緒的なつながりが生まれます。さらに、親が絵本の内容に合わせて声を変えたり、表情を豊かにしたりすることで、物語の世界により深く入り込むことができ、子どもはその時々の感情をしっかりと感じ取ることができます。🔗「絵本が大好き!」な理由は“親の声”にあった?心を育てる読み聞かせのヒント – itti-blog

今、子どもたちが読み聞かせカセットやCDではなく、リアルな絵本の読み聞かせを受けることの重要性は、ますます高まっています。特に、絵本を一緒に読む時間は、親子の絆を深め、心を通わせる大切なひととき。忙しい日常の中で、ほんの少しでもこの時間を作ることで、子どもは心から安心し、成長する力を養うことができます。

そして、現代の子どもたちは、タブレットやスマートフォンに触れる時間が増えがちですが、あえて「スクリーンなし」の時間を作り、絵本を手に取ることは、子どもの想像力や集中力を育む貴重な時間となります。

デジタル絵本の使い方:便利さと温もりのバランス

もちろん、デジタル絵本やオーディオブックが完全に悪いわけではありません。例えば、親が仕事で忙しくてどうしても絵本を読む時間が取れない時など、便利なツールが手助けをしてくれる場面も多いでしょう。特に長距離の移動中や、お昼寝前のリラックスしたひとときに、心地よい声で語りかけてくれるオーディオブックは、子どもにとって癒しの時間となります。

デジタルツールとリアルな読み聞かせ、両方の良さを活かすバランスが、今の時代だからこそ求められていると言えるでしょう。

🔗【子どもの心理】読み聞かせが続かないのはなぜ?親がラクになるコツ – itti-blog

終わりに

私たちが子どもの頃、読み聞かせカセットやCDで育った経験は、今となっては懐かしい思い出です。その経験から学べることは多く、今の時代だからこそ、親が手間をかけて絵本を読む大切さを再認識することができるのです。

忙しい日常に追われる中で、ほんの数分でも絵本を一緒に読む時間を作ることが、子どもの心に残り、親子の絆を深める大切なひとときとなります。デジタル化が進む中で、あえて「手間をかける時間」を作ることこそ、親子にとって本当の意味での豊かな時間になるのではないかなと思います。

関連記事|あなたも懐かしい「音の世界」を振り返りませんか?

- 🔁 「カセットデッキが親の読み聞かせがわり、な昭和の私のはなし」

- 📚 「すぐに鬼ヶ島についちゃう!親が読んでくれた端折り桃太郎」

- 👨👩👧👦 「我が子には読み聞かせするぞ!と張り切って毎日30冊読んで気づいたこと」

読み聞かせの“音”は、形を変えて今も私たちのそばにあります。

あなたの「音の記憶」は、どんなものでしたか?

📚 子どもが「読んで!」と言いたくなる絵本選びのコツ

子どもが夢中になる絵本には、“共感”や“参加”がしやすい仕掛けがあります。年齢別・発達段階に合わせた絵本の選び方をご紹介しますね。🔗絵本選びまとめページ

🎯ポイントはこれ:

- 動物や擬音が出てくる絵本(例:『だるまさんが』)

- リズムが心地よいもの(例:『もこもこもこ』)

- 何度読んでも発見があるもの(例:『ぐりとぐら』)

リンク

オノマトペやリズムが心地いいものが大好きですね!うちの子はノンタンシリーズが好きで、その中でも言葉の繰り返しの多いをよく選んで持ってきました。

📚 年齢別・発達段階に合わせた絵本選びのポイント表

| 年齢の目安 | 発達の特徴 | おすすめの絵本タイプ | 理由・効果 |

|---|---|---|---|

| 0~1歳 | 視覚・聴覚への反応が中心 感覚を楽しむ段階 | ■ リズムのある絵本 ■ 簡単なしかけ絵本 | 音の繰り返しやリズムが心地よく、親の声に安心感を得る しかけで視覚的刺激も◎ |

| 1~2歳 | 繰り返しが大好き 言葉を覚え始める | ■ 繰り返し表現のある絵本 ■ 動作絵本 | くり返し表現で言葉を自然に吸収しやすい 真似することで体の動きと連動 |

| 2~3歳 | 自己主張が強くなる 想像力も発達 | ■ しかけ絵本 ■ 感情を扱う絵本 | 開けたりめくったりの遊びが好き 「いや」「すき」など感情表現の共感ができる |

| 3~4歳 | 会話が発達 物語を理解し始める | ■ ストーリー性のある絵本 ■ リズム絵本 | 簡単な起承転結を理解しはじめる リズムで記憶にも残りやすい |

| 4~6歳 | 役になりきるごっこ遊びが増える | ■ 空想の世界の絵本 ■ 登場人物が活躍 | 「もしも〜だったら」に夢中になる時期 登場人物に共感し、心の成長に繋がる |

“ちゃんと読めてない”より、“今日も読めた”を大切に

「たった1ページでも読めた自分」を褒めてあげてください。

子どもの心に必要なのは、量より“気持ち”です。

「この子はこのままで大丈夫」と、自信を持って読み聞かせを“心を通わせる時間”にしていきましょう。

デジタルでの手書きやイラストに挑戦してみたい方は、ぜひXP-PENペンタブレットをチェックしてみてください。

お手頃価格で高性能、ペイントソフトもセットで届くので、今日からすぐにお絵描きスタートできます。

\子育て心理に関する人気記事/

こんな記事も読まれています/

\こんな記事もおすすめ/

👶 育児中のママ・パパ必見!

自宅で楽しく学べる 『スマイルゼミ 幼児コース』

⭐ こども英語教材 顧客満足度 No.1(2019,2020)

⭐ 幼児向け通信教育 顧客満足度 No.1(受賞多数!)

⭐ 幼児向け通信教育 顧客満足度 No.1(受賞多数!)

- 小学校入学までに身につけたい10分野が学べる

- 大画面タブレットで安心して学習できる

- 楽しみながら繰り返し学べる工夫が満載

✨ 約2週間お試しOK!全額返金保証付き ✨

ホーム » 音の記憶が育む親子の絆|子ども時代の「読み聞かせカセット」を振り返る

おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳

この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!

正解を探すより、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。

※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /

ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、

実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。

教科書通りの正解に傷ついたとき、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、

静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。

このブログはPRを含みます

いっちー

元教諭(15年+)&プロカメラマン。

わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。

教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。

キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。

「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。

子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。

今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。