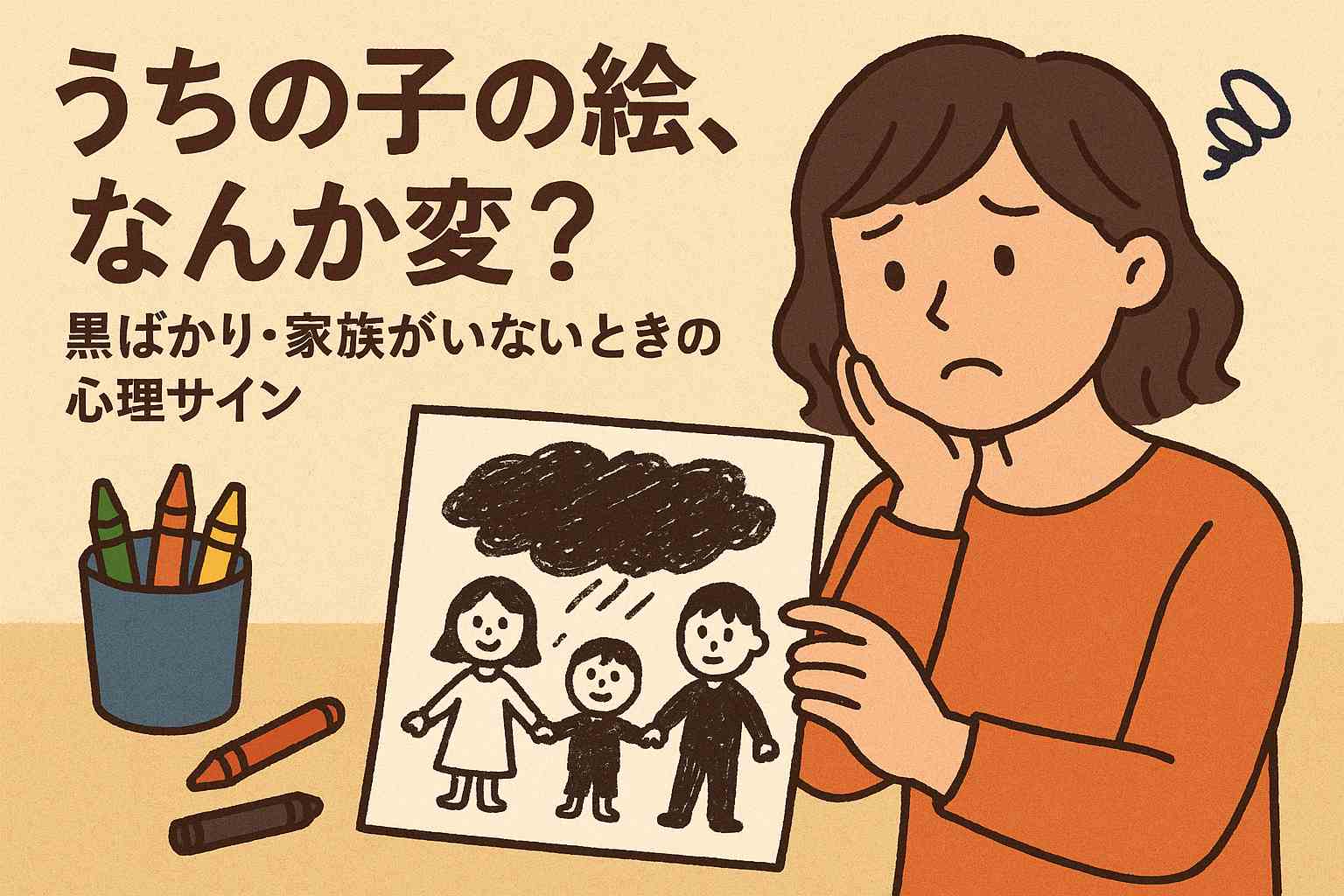

「またモンスターの絵!?うちの子、大丈夫?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

最近は怪獣やモンスターを描く子どもが増えています。親としては少し気になるかもしれませんが、実はこれ、とても大切な心の表現なのです。

この記事では、元教諭の視点から、モンスターを描く子どもの心理や創造力の育ち方、そして親ができる声かけの工夫をお伝えします。

この記事の内容

モンスターの絵はゲームの影響?それとも“心の中”の表現?

「ゲームやアニメばかりの影響かな…」と不安になる方もいるでしょう。確かに子どもは映像メディアに早くから触れていますが、描くモンスターには子ども自身の感情や意味づけが反映されています。

モンスターを描く心理|「強くなりたい」「守りたい」気持ちのあらわれ

モンスターを好んで描く子にはこんな背景があることが多いです。

・弟や妹が生まれて自分の立場が揺らいだ

・本音を言えずに我慢している

・認められたいけれど表現方法が分からない

そんな気持ちを強くて自由な存在=モンスターに託して描いているのです。

攻撃的な絵を描くのは不安?心を整理する“安心のサイン”

火を吹いたり戦ったり、攻撃的に見える絵でも、それは暴力性ではなく、言葉で整理できない気持ちを外に出す手段。

絵に表すことでバランスをとろうとするのは、子どもなりのセルフケアとも言えます。

▶創造力を伸ばす!“絵がうまくなる子”に共通する家庭の環境とは

📌 怒り・イライラの気持ちを上手にコントロールできるようになる絵本

かいじゅうポポリは こうやって いかりをのりきった (かいじゅうとドクターと取り組む 2)

モンスターが主人公の物語でありながら、

怒りの感情との向き合い方を“怖くない形”で教えてくれる一冊です。

・かっとなったときにどうしたら落ち着ける?

・気持ちが爆発しそうなとき、どうやって乗り越える?

そんなテーマがわかりやすく描かれており、

「感情に飲み込まれそうになったときの対処法」を子ども自身が理解しやすいつくりになっています。

モンスター・怪獣が好きな子でも受け入れやすい世界観なので、

怒りっぽさやイライラが出やすい時期のサポート絵本として相性◎です。

モンスターにストーリーをつける子の心理と創造力の発達

「この怪獣は〇〇星出身で…」とストーリーを語る子は、次の力が育っています。

・想像を広げる力

・情報を取捨選択する力

・自分の世界観をつくる力

▶参考:繰り返し同じ絵を描くのはなぜ?子どもの「こだわり」に隠れた意味

同じ絵を繰り返す子の心理|“こだわり”と想像力の成長サイン

何度も同じ怪獣を描くことは、飽きではなく成長のサインです。

・体の描き方が安定してきた

・表情が変化している

・色や細部が複雑になっている

・物語性が出てきた

これらは創造の深まりの証拠。子どもの想像力が磨かれているのです。

▶チェック:絵がうまくなる子の秘密は自由な造形活動にあり

創造・表現タイプの子に見られる心理的特徴

ごっこ遊びや空想遊びが好き、比喩表現や自由作文が得意、正解より「面白い」を優先する…。

こうした子は「正しさ」よりも表現欲求の強さが目立つタイプです。

親ができる声かけ例|「またモンスター?」を“安心の対話”に変える方法

「また怪獣?」と思ったときは、ぜひこんな質問をしてみてください。

🗨「どんな性格なの?」

🗨「何から守ってくれるの?」

🗨「必殺技はある?」

子どもは夢中で語り始め、そこから親子の想像の冒険が広がります。

◆よくある質問(Q&A)

Q1. モンスターばかり描くのはストレスのサイン?

一時的に強い感情を整理している場合があります。

攻撃的に見える絵でも、描き終えたあとに子どもがスッキリしている様子なら、過度に心配する必要はありません。

Q2. 描く内容を変えさせた方がいい?

無理に変えさせる必要はありません。

「これはどんなお話?」と優しく問いかけることで、絵に込めた気持ちを言葉でも整理しやすくなります。

◆攻撃的な絵を描く時にチェックしたいこと

下の4つのうち、3つ以上当てはまれば、安心して見守ってOKです。

□ 絵の中に “守っている存在(味方・仲間・武器以外の支え)” がいる

□ 色の使い方に変化(真っ黒だけ・真っ赤だけ 等の固定ではない)

□ 表情に複数のパターンがある(怒りだけではない)

□ 絵を描いた後、気持ちが落ち着いている・機嫌が戻っている

※もしチェックが当てはまらない場合は、子どもの気持ちがうまく整理できていない可能性も。

その場合は、絵を否定せず「気持ちがたくさんなんだね」「また描いていいよ」と安心感を示すことが効果的です。

◆モンスターを描くのが好きな子におすすめの絵本・ワーク

「もっと自由に描けるものが欲しい」「好きな世界観を伸ばしてあげたい」

そんなときに役立つアイテムをピックアップしました。

📌 好きな“モンスターの世界”を安心して表現できるぬりえ本

ドローイングの方法 モンスター: 子供のための絵の描き方、子供のための簡単なステップ・バイ・ステップのお絵かき、お絵かきと色塗り

「うまく描けた!」という成功体験が自信につながり、

“好きだから描く → 描けるから楽しい” という良い循環が生まれやすくなります。

📌 “悪役・モンスター”の世界観が好きな子に刺さりやすいストーリー絵本

かたづけしないとどうなるの?: 【すくすく知育編】 (ウルトラかいじゅう絵本 すくすく知育編)

「怖い」「強い」だけじゃなく、

“助けてくれる存在・優しさ” がある物語に触れることで情緒が安定しやすくなるといわれています。

モンスター好きなお子さんでも自然に心を寄せられる一冊です。

📝 親の視点メモ

モンスターや戦いの世界が好きな子は、

「悪い」「攻撃的」ではなく “強さ・冒険心・自己防衛” を楽しんでいることも多いです。

好きなテーマを否定せずに、安心して自己表現できる環境を用意してあげることが、心の安定につながります。

まとめ:モンスターの絵は心と創造のかたまり

モンスターの絵は、子どもにとって

・自分を守るため

・強くなるため

・想像するため

の大切なツールです。

大人が少し関わるだけで、子どもは「自分って面白い」と感じられます。その積み重ねが、自己肯定感や創造力を育てていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

お子さんの“モンスターの世界”を一緒にのぞいてみませんか?きっと新しい発見がありますよ。

📓「心の成長が見える絵」についてもっと知りたい方はこちら → 子どもが描く『家族の絵』に表れる気持ちとは?

📓「子どもの自己表現を育てる方法」についてはこちら → お絵かきで育てる非認知能力

🔗関連記事:

ホーム » モンスターばかり描く子ども、大丈夫?|隠された心のサインと親の関わり方

このブログでは、子育て中のちょっとした悩みや工夫、

子どもの行動の心理をわかりやすく紹介しています。

ときには心理診断コンテンツで気分転換も♪

育児を「ちょっと気ラクに、ちょっと楽しく」感じられるような記事を発信中です😊

ホーム » モンスターばかり描く子ども、大丈夫?|隠された心のサインと親の関わり方

この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!

正解を探すより、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。

※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /

ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、

実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。

教科書通りの正解に傷ついたとき、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、

静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。

このブログはPRを含みます

いっちー

元教諭(15年+)&プロカメラマン。

わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。

教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。

キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。

「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。

子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。

今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。