子どもの描く絵を見て、

「あれ?なんだか前と違うな…」

「人や家族の絵、最近なんだか変…?」

「もしかして心に何かあるのかな?」

そんな風に感じたことはありませんか?

実は、子どもの絵にはその時の気持ちや心の状態が表れていることがあります。

本記事では、子どもの絵から読み取れる心理と、親が安心して見守るためのヒントを7つご紹介します。

ふと、何気なく子どもの描いた絵を見て

たとえば──

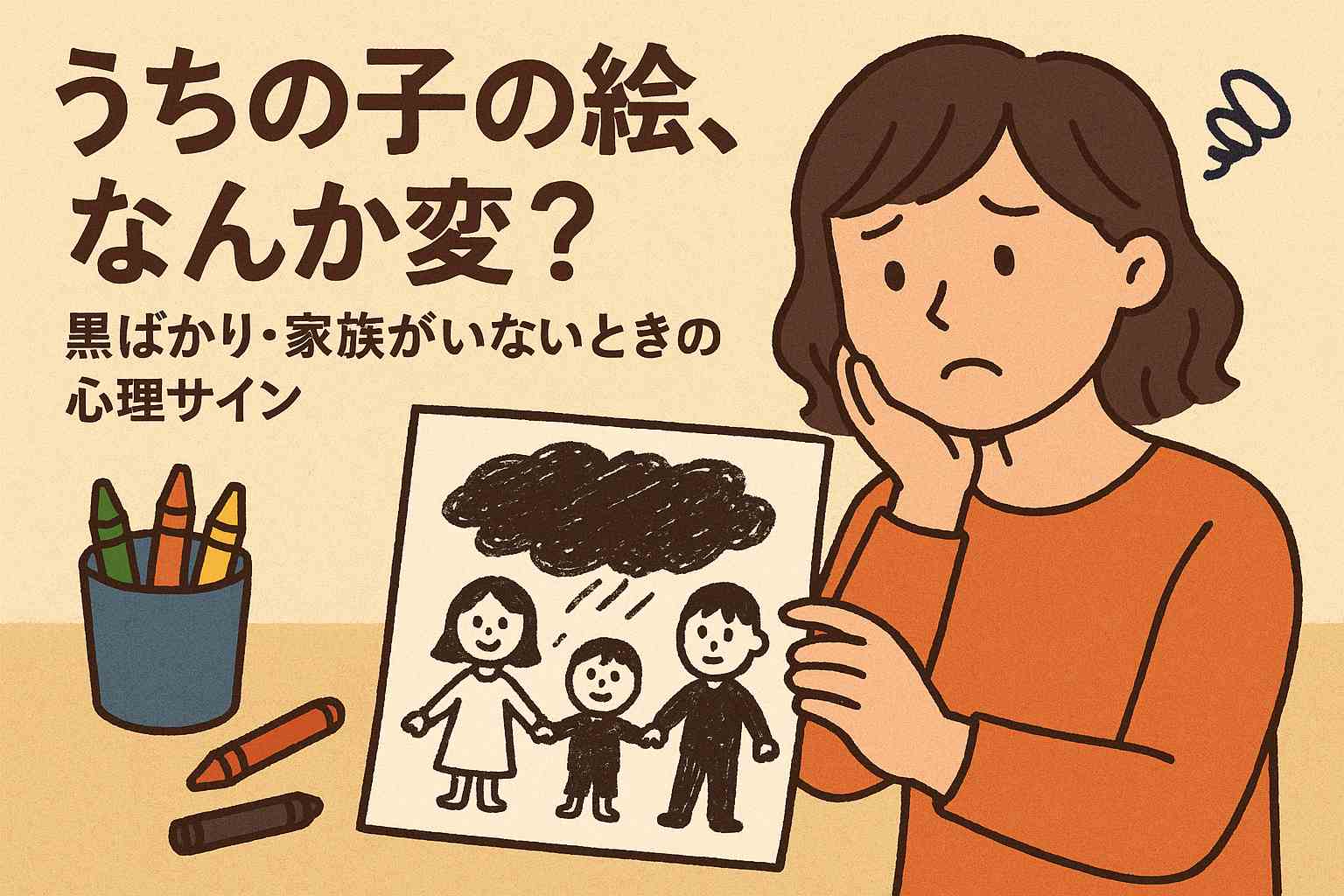

・最近、黒ばかり使っている

・人物がみんな怒ってる

・背景ばかりで、人がいない

ちょっと気になるその変化に気づいたら、

それ、子どもなりの“心のサイン”かもしれません。

この記事の内容

子どもの絵に心の状態が表れるって本当?

実は、子どもの絵にはそのときの心の状態や、成長のサインが表れることがあります。

もちろん、全てが当てはまるわけではありませんが、絵は子どもからの“メッセージ”のひとつ。ちょっとした変化に気づけると、親子の関係にも良い影響があります。

絵は、子どもが自分の気持ちを整理したり、表現したりする大切な手段。

たとえば…

- 家族の絵にパパがいない

→「もっと関わってほしいな」っていう気持ちのあらわれかも。 - いつも笑ってたキャラが怒ってる

→「我慢してることがあるよ」のサインかもしれません。 - 人物が小さくて、端っこに描いてある

→「自信がなくなってる」「ちょっと不安かも…」という心の声。

👀でもこれ、悪いことじゃないんです。

むしろ「表現できている」こと自体が、子どものすごい力。

だから、親ができるのは「意味を決めつける」ことじゃなくて、「見つけてあげること」。

家族の絵に注目!関係性が見えるポイント

家族の絵には、子どもが「誰とよく関わっているか」「どんなふうに感じているか」といったヒントが隠されています。

- 誰を最初に描いたか

- 自分をどこに描いたか(真ん中?すみ?)

- 誰が大きく、誰が小さく描かれているか

- そもそも家族全員が描かれているか

こうした点から、「ママが大好き」「妹にヤキモチ」など、子どもの内面が垣間見えることがあります。

✅関連記事:兄弟が生まれたときの家族の絵に表れる心理とは?

人を描かない?頭だけ?その心理的な意味とは

- 人の絵を描かない

- 顔はあるけど、体がない

- 手足がぐにゃぐにゃしている

こうした絵を見て「うちの子、大丈夫かな?」と不安になる方もいるかもしれません。

けれど、これらには発達段階による特徴や、一時的な心の反応である可能性があります。

たとえば、頭だけの人を描くのは「自分の頭の中の世界に夢中」な時期だったり、社会性が芽生える前の自然な表現だったりします。

✅関連記事:子どもが絵を描きたがらないときの心理とは?

色使いにもサインが!絵の色からわかること

子どもは、大人のように「意味を込めて」色を選ぶわけではありませんが、気分によって自然と使う色が変わることがあります。

- 明るい色:気分が安定しているときに多く使われる

- 黒や灰色ばかり:怒りや不安を抱えている可能性も

- 原色で力強く塗る:感情が強く出ているサイン

ただし、色の好みには個性もあるので、「黒ばかり使ってる!大変!」とすぐに心配する必要はありません。

☘ 気になるときは【絵の変化が気になるとき、親ができること】の章へ

子どもが黒い絵ばかり描く理由は?親ができる声かけと見守り方

黒い絵ばかり描いてるけど、大丈夫?

黒=ネガティブとは限りません。

集中力が高まっていたり、エネルギーが強いときにも黒は選ばれます。

でも、もし以前より急に変わったなら──

☑ 明るい色を使わなくなった

☑ いつも同じものばかり描く

そんなときは、少し心が疲れているのかもしれません。

🗣おすすめの声かけ:

「この色、力強いね〜!」

「この子、どんなこと考えてるのかな?」

“分析”じゃなくて、“会話”にしてみるのがポイントです◎

🔗「青ばかり使う子どもは何を考えているの?色から探る気持ちのヒント」

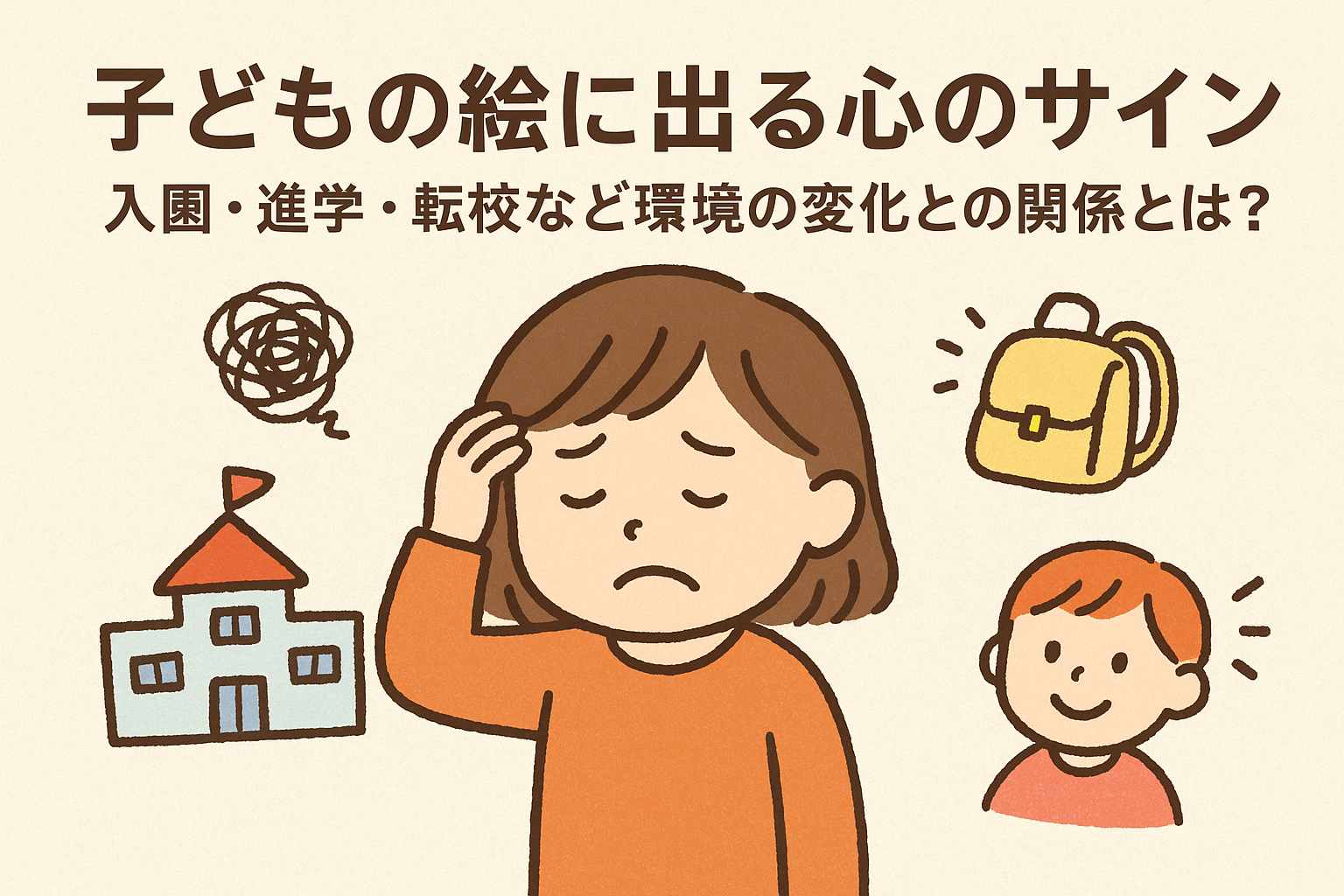

🖼️絵の雰囲気が変わったら?子どもの変化に親ができる対応とは

「最近、なんだか絵の感じが前と違うな…」

絵の雰囲気が変わるとき、子どもはこんな心の状態かもしれません。

- 🎭【感情】笑顔が減り、キャラが怒っている → 我慢が続いているサイン

- 🌑【色彩】明るい色が減り、暗めの色が多くなる → 心が疲れている可能性

- 🧍♂️【構図】人物が端に小さく描かれる → 自信がぐらついている、孤独感のあらわれ

でも、これらは「困った信号」ではなく「気づいてほしいサイン」。

だからこそ大切なのは、「直す」ことより「気づいて、寄り添う」ことです。

🧠絵に出やすい心理状態とその背景

寂しさ・不安・自己肯定感の低下──それぞれ絵にどう表れる?

子どもは言葉よりも絵で気持ちを表現します。

以下のような心理状態は、特に絵にあらわれやすい感情です。

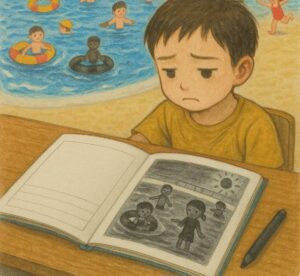

😔 寂しさ・孤独感

- 背景が真っ白で何も描かれない

- 人物が1人で、小さく描かれる

→ 「だれかにそばにいてほしい」というサインかも。

😟 不安・緊張

- 人物の顔が怒っていたり、泣いていたりする

- 描線がギザギザ・強くて不安定

→ 学校や家庭でプレッシャーを感じていることも。

🪞自己肯定感の低下

- 自分の姿が登場しない

- 全体的に暗く、人物の表情がない

→ 自信が持てない、失敗体験が尾を引いている可能性も。最近何か失敗してませんか?

💡絵は“問題”ではなく“気づきの入り口”。

否定せず、静かに見守ることで子どもは安心して心をひらいていきます。

年齢別|子どもの絵の発達と心理の関係

「線しか描かないけど大丈夫?」「顔だけ描くって普通?」

そんな疑問に応えるため、子どもの絵の発達をざっくり年齢別にまとめてみました。

| 年齢 | 絵の特徴 | 心の発達との関係 |

|---|---|---|

| 1〜2歳 | なぐり書き | 感触を楽しんでいる/手の動きの発達 |

| 3〜4歳 | 顔だけの人/頭足人 | 自分や他者への興味が芽生える |

| 5〜6歳 | 手足や服、表情が出てくる | 社会性や感情表現が発達 |

| 小学生 | ストーリーのある絵 | 他者との関係や出来事を絵に表現 |

\ あわせて読みたいおすすめ記事 /

🍓まとめ:絵は子どもからの“小さなメッセージ”

子どもの絵は、言葉では言い表せない気持ちを映し出す、心の鏡のようなもの。

特別な知識がなくても、「この子、今こんなことを感じているんだな」と想像するだけで、子どもとの距離はぐっと近くなります。

迷ったときは一人で抱え込まず、この記事の内容をヒントにしてみてくださいね。

✏️ 子どもの絵でわかる心理シリーズ

性格診断

家族の描き方

色づかい

同じ絵ばかり

絵が小さい

|

ホーム » 子どもの絵に表れる心のサインとは?親が知っておきたい心理の見方7つ

おえかき おもちゃサブスク お友達とのいざこざ お母さんの絵 お父さんの絵 ぐずる ほかの子と喧嘩 イヤイヤ期 イヤイヤ期いつまで イラスト ケーキスマッシュ パパの絵 リカバリーできる人間関係 入学準備 加減を知る 同じ絵を描く 子どものサイン 子どもの心を落ち着かせる 子どもの心理 子どもの才能 子どもの気持ち 子どもの絵 子どもの絵 心のサイン 子どもの絵 発達段階 子ども 想像力 子育て 小学校つまづく 小学校入学 心理学 怖い絵 新一年生 残酷な絵 社会性 絵 絵でわかる 絵でわかる心理 育児 育児グッズ 自己肯定感 行動心理 赤ちゃんとのおでかけ 造形 離乳食 黒い絵 1歳

この記事が「いいな」と思ったら、noteのフォローやYouTubeのチェックもお願いします!がぜんやる気になります!

正解を探すより、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まる時間を。

※唯一の正解はありません。その子に合うかどうかを、一緒に考えませんか。

\ 答えのない、子育ての迷いの中にいるあなたへ /

ブログでは「教育のヒント」を書いていますが、

実は私自身、毎日が迷いと後悔の連続です。

教科書通りの正解に傷ついたとき、

「この子の場合はどうだろう?」と立ち止まって、

静かに自分と向き合える場所をnoteに作りました。

このブログはPRを含みます

いっちー

元教諭(15年+)&プロカメラマン。

わが子の発達グレーやきょうだい児の葛藤に、涙でティッシュの山を築きながら向き合っている現役の母です。

教育の現場を知っているからこそ、外側から「正解」を押しつけられることの息苦しさや、もどかしさを感じてきました。

キラキラした正解の中で、無理をして生きるのはしんどいですよね。

「こうすべき」の前に、「この子の場合はどうだろう?」と、一緒に立ち止まれる場所でありたいと思っています。

子どもの絵に宿るサインや、言葉にならない心の機微をそっと眺めて。

今日をなんとかやり過ごすための「余白」を、一緒に見つけにいきませんか。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a2f6762.992c0658.4a2f6763.b59a3565/?me_id=1309196&item_id=10002603&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ferikaland%2Fcabinet%2F07746014%2Fimgrc0076037511.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)